27 马尔库塞I:“舒适的”不自由是怎么一回事?

你好,我是刘擎,欢迎你来和我一起探讨西方现代思想。

前三讲,我们讲了以赛亚·伯林的故事和思想,尤其是他对自由概念的剖析。今天我们要拜访的思想家是赫伯特·马尔库塞,他也关心自由和不自由的问题。但是他认为,还有一种比“强制”更加危险的控制方式,会让人心甘情愿地服从于制度的控制,陷入到一种“舒适的”不自由之中。

为什么人会心甘情愿地丧失自由?为什么不自由会变得很“舒适”?舒适的不自由又会给社会造成怎样的影响呢?这就是这一讲要回答的问题。

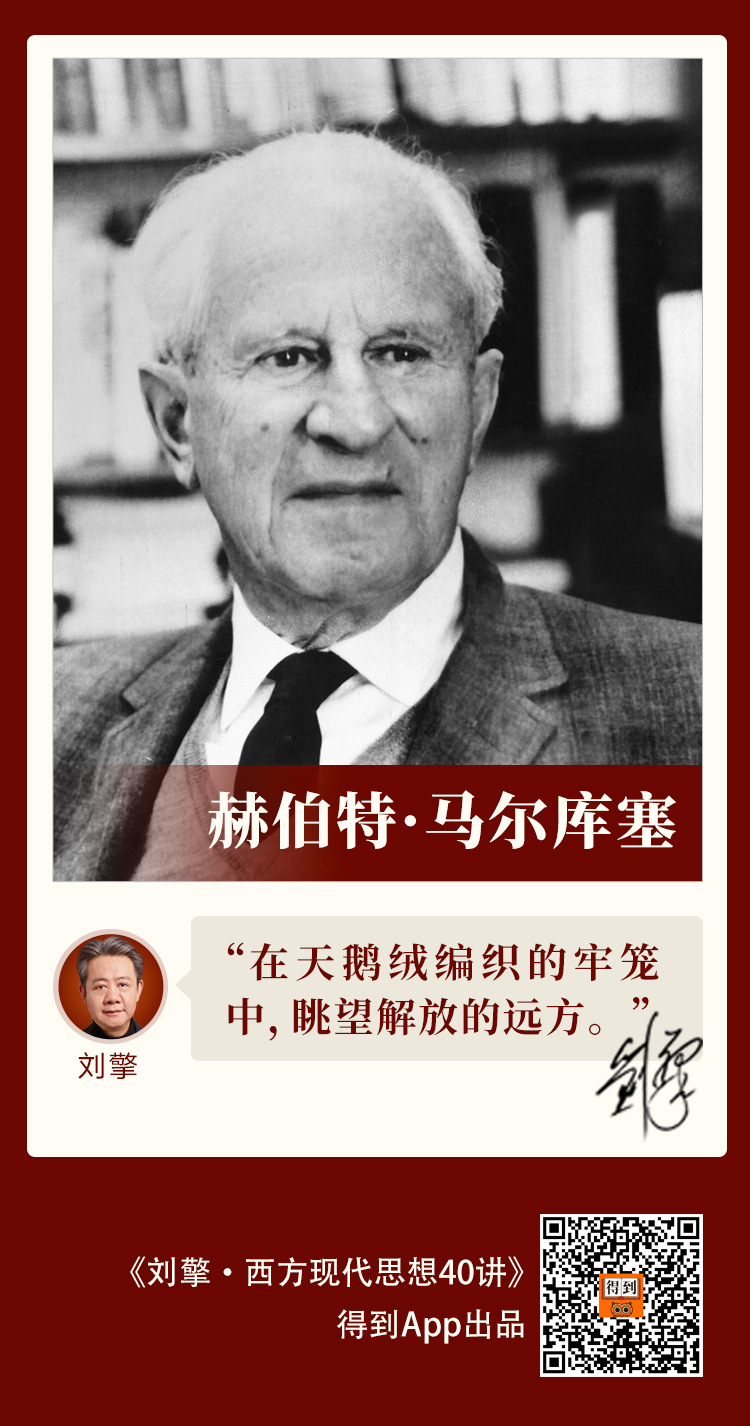

“反叛”的马尔库塞

在正式进入主题之前,我想先给你介绍一下马尔库塞。你可能不熟悉这个名字,但在1960年代,马尔库塞可以说是名满天下啊。

当时,发生了席卷全球的抗议风潮,比如法国有“五月风暴”,美国有民权运动和反战运动等等。这些运动有着共同的特点:主体是青年学生,带有明显的左翼政治倾向,批判和反抗资本主义。

在这场运动中,西方青年学生崇尚三位精神导师,这三位的名字都以英文字母M开头,被称为“3M”。前两位你肯定熟悉,就是马克思和毛泽东,最后一位就是马尔库塞。你看,居然可以和马克思、毛泽东相提并论,这位马尔库塞究竟又是何方神圣呢?这要从他本人的经历说起。

马尔库塞1898出生,是德国的犹太人。他在弗莱堡大学获得哲学博士学位,曾经做过哲学家海德格尔的助手,后来成为法兰克福学派的代表人物之一。在纳粹兴起之后,马尔库塞流亡到美国,后来加入了美国国籍,一直在美国生活和工作,直到1979年去世。

你看,美国不仅收留了马尔库塞这位流亡者,让他成为美国公民,还让他获得了著名大学的教授职位。马尔库塞是不是会对美国抱有深厚的感恩之情,对这个国家大加赞颂呢?

但马尔库塞不仅没有歌功颂德,还拿出了思想的手术刀,深入剖析美国社会的运转逻辑,提出了尖锐的批判,甚至鼓励青年学生起来造反。因此成为了“新左派运动的教父”。

不过,我们这门课要关注不是造反,是造反背后的思想和理论。马尔库塞鼓励造反,背后的理由究竟是什么?他究竟看到了美国社会的什么弊端呢?

“矛盾”的马尔库塞

马尔库塞的批判很尖锐,听上去有点语出惊人, 他说,美国这样的发达工业社会,是一种“新型的极权主义”。 这里的极权不是集中权力的意思,英文叫totalitarianism,这个词最初的意思是指一种无所不包的总体性,totality。

在西方思想界,极权主义原本是特指纳粹那样的恐怖统治。马尔库塞作为纳粹政权的受害者,应该非常了解美国与纳粹德国的区别,但他却说美国社会也是一种“极权主义”,这是不是危言耸听呢?

对此,马尔库塞在一次访谈中说,他知道,这种说法是触犯禁忌的,但他认为这个禁忌本身就是意识形态的限制。他就是要打破这种禁忌,向人们揭示,极权主义不只有纳粹这一种形态,它还有另一种截然不同的形态,马尔库塞把它叫做“ 非恐怖的极权主义 ”。

非恐怖的极权主义,这听上去好像有点自相矛盾,因为在常识中,极权就是和大屠杀、大清洗这些恐怖手段密不可分,怎么还会有“非恐怖的极权主义”呢?

这里就要讲到马尔库塞的一个特点了。他特别喜欢把褒义词和贬义词结合起来用。比如在他最著名的作品《单面人》中,开篇就写道:在发达工业文明中,盛行着一种“舒适的、顺滑的、合理的、民主的不自由”。你听啊,一口气加了四个正面词汇,最后形容的对象却是“不自由”。

这种矛盾的修辞并不只是写作风格,它其实体现了马尔库塞辩证的思考方式,他就是用这种辩证的思考,揭示出资本主义的内在矛盾。

什么叫“舒适的、顺滑的、合理的、民主的”不自由呢? 就是说,在发达资本主义社会中,人们虽然享受着富裕的生活,实际上却处在一种总体性的控制之中,不知不觉地丧失了自由。 因为这种不自由太舒适了,人们很难察觉,也就无从反抗,结果深陷在控制之中,却无法自拔。

社会如何“贿赂”大众?

那问题就来了,已经被控制、失去自由了,怎么可能还会感到很舒适呢?比如在家里待上一个星期不出门,有的人都受不了,如果整个社会都被控制了,人们怎么会无法察觉呢?

马尔库塞说,这是因为这种新型的控制有两个特点:第一,很隐秘,不需要暴力和强制,你也就不会觉得恐怖。第二是它能够有效应对自己的敌人,能够排斥、化解甚至“招安”反叛者,让总体性的控制能够生生不息地延续下去。

听上去,这种控制也太强大了吧,这是怎么做到的呢?马尔库塞展开了非常复杂的分析。但我认为,其中关键可以归结为两个字: 贿赂 。这不是说一个人去贿赂另一个人,而是说社会去贿赂人民大众。资本主义让你享受舒适的生活,特别是满足你的消费欲望,用这种方式收买了你,换取了你的服从。而你甚至不知道自己被收买了,就心甘情愿地被它支配和操纵。

社会是怎么贿赂大众的呢?这方面,我还有些亲身的体会。

早在上世纪80年代,我就读过马尔库塞的《爱欲与文明》和《单面人》,那时只觉得他的思想很新颖,但并没有真正理解。直到1991年我去美国留学,第一次走进所谓supermarket,“超级市场”,突然豁然开朗,终于明白了马尔库塞的洞见。

当时,站在长长的货架中间,我真切地体会到了“琳琅满目”究竟是什么意思。但更震撼的是,很多商品我根本不知道有什么用。这可不是说什么高科技产品,而是很普通的日用品。比如,当时我看到一个小型的木制装置,完全不明白是用来做什么,一位美国同学告诉我,这是用来放专门的厨房纸巾,美国人叫paper towel。这种纸吸水性强、不容易破,做饭洗碗用这种纸非常方便。

你想,日用品本来是满足日常生活需求的,可美国超市给我的体验呢,是我本来不知道我有这种需求,是看到了这些商品之后,才产生了这些需求。也就是说, 我对这些商品的需求,其实是商品制造出来的。

这时,我也就突然领悟了马尔库塞发明的一个术语,“虚假的需求”。

为什么会追逐“虚假的需求”?

虚假的需求不是源自你自然的生活需要,而是被市场营销所制造出来的。比如说手提包,从功能上说,我们有大概十几种手提包也就够用了,但市场上现在有成百上千种手提包。

你可能会说,这是因为美观的需要啊。可是“美观”本身也是可以被制造、被操纵的,广告就是主要的操纵手段。现在很多广告都是去营造一种联想,暗示你使用这个产品,就能获得时尚、有品位、令人羡慕的生活,或者就有了健康、阳光、魅力十足的自我形象。

广告把产品和“生活方式”“自我形象”绑定在一起,通过各种媒体话语,深深地植入到你的潜意识之中。 于是,很多时候你不是在为功能付费,而是在为某种“生活方式”或者“自我形象”的想象来付费 ,而且甚至是付出十倍、百倍的价格。

马尔库塞说,资本主义生产出五光十色的产品和服务, 它们不只是功能产品,而且还自带了一套规定好的态度、习惯、思想和情感。消费者在购买和消费的同时,也就接受了这些习惯和思想,愉快地把自己和生产者、进而和整个社会系统绑定在一起,形成了一个总体性的消费社会。

这个消费社会是一个自我强化的系统。它无限度地刺激人的物质需求和享受欲望,让人无止境地追逐不断更新换代的“虚假需求”。这个系统循环往复运转,把每个人都卷进去,最终使“商品拜物教”成了人们习以为常的普遍信仰。这就是“非恐怖的极权主义”的奥秘。

“固执”的马尔库塞

但肯定有人会说,我就是喜欢买买买,我这样做很愉快,而且既然大家都心甘情愿,那又有什么问题呢?为什么不能接受它呢?

马尔库塞说,不行,不能就这样屈服于资本主义的控制,我们不仅要揭示它、批判它,而且必须要改变现状,推动实质性的社会变革。

你会不会觉得,这个马尔库塞,真是饱汉子不知饿汉子饥,物质丰富还不好吗?至少人民过得很舒服啊。马尔库塞是不是鸡蛋里挑骨头呢?

马尔库塞坚持批判,甚至宣言造反,当然有他的一整套理由,而且对许多人还有相当的吸引力。到底是什么样的理由呢?这就是下一讲要讨论的内容了。

问答

最后给你留一个问题:对于消费社会“贿赂”大众这种说法,你有没有自己的亲身体会呢?你觉得“买买买”是让生活更好了,还是带来了更多的负担呢?想听听你的见解。

编辑按:27、28、29讲的小加餐,刘擎老师已经发布在知识城邦。

第二十二次小加餐,老师分享了他写的一篇影评,评论的是2008年的一部电影《革命之路》。

这是一部讲述婚姻的电影,却与1960年代的西方抗议运动有着千丝万缕的联系,但我们都知道,这场运动最终归于平静。

在影评中,老师写道:谁断送了革命?或者革命本身就是一场无疾而终的“戏梦”?我们就此可以“告别革命”而心静如水了吗?

对于这几个问题,老师给出的回答是怎样的呢?请你→戳这里观看。

划重点

1、马尔库塞说,美国这样的发达工业社会,是一种“非恐怖的极权主义”,人们虽然享受着富裕的生活,实际上却处在总体性的控制之中,不知不觉地丧失了自由。

2、马尔库塞说,资本主义生产出五光十色的产品和服务,它们不只是功能产品,而且还自带了一套规定好的态度、习惯、思想和情感。消费者在购买和消费的同时,接受了这些习惯和思想,愉快地把自己和生产者、进而和整个社会系统绑定在一起,形成了一个总体性的消费社会。

热门留言

王黎璐:首先,我认为能够“买买买”比不能“买买买”要好,商业带来的富足是不能否认的文明的进步。疫情下湖北地区快递不能正常发货都会让我觉得非常不方便。但是我也承认,“买买买”并不能完全让生活变好而没有负担,以前双十一买回来的一堆实际上用不到的东西已经给了我这个教训。这种“买买买”的富足并不等于真正的需求,甚至往往迎合一些想象出阿里的,虚假的需求。做到这一点是通过广告产业、大众传媒以及利用操纵性的社会科学和心理学。当然,休闲和娱乐业也发挥着它们的重要作用。 不要让自己在买买买中表现的“低能化”,变得盲目而奴性十足。“做一个不满足的人比做一个满足的猪好;做一个不满足的苏格拉底比做一个满足傻子好。”

我是谁,我要去何方:好的营销手段都是符合人性需求的。一不小心我们就会掉入其中,而完全不自知。 商家为了扩张需求,会利用人性的弱点,制造出各种“伪需求”,来满足消费者的自尊心、虚荣心和自恋心态。在眼花缭乱、琳琅满目的各种商品面前,很多消费者会陷入选择困难症,不知道自己到底需要什么,需求变成了次要因素,商品的打折力度、销量、好评度等等成了主要因素。最后,买一推东西放家里,一年到头也用不了几次。

在互联网领域,有一个“嗑瓜子理论”。我们都有这样的体会,在嗑瓜子的时候,随随便便几个小时就没了。但是如果换成学习,时间就过得特别慢。因为,一粒瓜子,从你嗑到吃只要几秒钟,吃进去就是你得到的反馈,但是工作学习做不到。

嗑瓜子理论的好处就是提醒我们做事要缩短反馈周期,这恰恰也是互联网的产品经理们在流量时代利用我们的点:嗑瓜子理论是可以麻痹我们大脑的。

为什么玩抖音或者快手我们总是停不下来,而刷题却如此痛苦?流量时代你的每一次行动,几乎都会有实时的反馈跟着,让你逐渐失去独立思考的能力。

所以,我们一定要警惕消费社会的各种诱惑,时刻反思自己的行动,保持独立思考的能力。

佛祖门徒:课后思考: 马尔库塞的思想让我想起法国社会学家波德里亚提出的“符号消费”。他给消费下了一个全新的定义:消费并不是一种物质性的实践,它的定义不在于我们消化的食物、穿的衣服、使用的汽车,而在于把所有以上这些元素组织为有表达意义功能的实质,它是一种符号的系统化操控活动。 当我们重新审视所谓的愈加丰富多元的消费时,能从反思中获得什么? 第一、商品成为协调利益和欲望的中介。当我们制造或追求所谓不同档次的商品时,其中蕴含着两层意义,首先,通过商品来表达操作该社会的人群和阶层试图引导社会达到的目标;进而表达了被操作人群所要追求的、实际上已被控制的欲望。 第二、消费文化成为新的社会统治方式。我们更加重视和追求商品的精神价值和情感意义,将其作为我们对自身的一种价值肯定。这种消费文化具有天然的正当性和合法性,能够以一种隐蔽的、非政治化的方式,将一定的价值观念合理化为个人日常生活中的自由选择。利用消费观念对消费者进行感性塑造的过程,也带来了工具理性对大众更为彻底的操控。

张涛:西奥迪尼的《影响力》中写道:“有证据表明,现代社会日益加快的步伐和大量信息带来的冲击,会使这一特殊形式的无意识顺从在将来变得愈发普遍。” 在物质上买买买的确会带来负担,人们通常会合理化自己的行为,买了各种功能的锅就要思考每天换着花样做饭,买了大量的衣服,每天穿衣服反而会选择困难,买了大量的课就影响了对一门课的深入学习和思考😂

Johnny Jin:借用纪录片《人类》中的一段,消费社会,你支付的不是钱,而是生活中不得不去赚钱的时间,区别就是我们买不来生命,生命只会流逝。浪费的是你的生命,逝去的是你的自由。

露奇露奇:自由不是没有代价的,如同统一也不是没有代价的。

好的社会是给予人更多的选择,如果选择让你迷惑那就去学习如何选择而不是削减选项。

正如计算机是复杂的,但是你不可以抛弃计算机回归农业社会一样,把复杂交给更多的复杂来解决而不是逃避复杂回归简单。

赵强:《枪炮、病菌与钢铁》中说过这样一个情景:一个热带雨林中的原始部落的猎人,会制作工具、武器,会打猎、采摘,会做饭、缝制衣服,什么都会但是物质很匮乏。作者说这是没有专业化分工的原因,原始人技能很全面,但是什么事情都自己做,整体效率太低,所以物质匮乏。

但是,我们现代人可能走向另一个极端,专业化分工越来越细,生产效率也越来越高,只要有钱,什么东西都能买到,什么事情都有人替你做,又通过制造各种需求,并且将需求和社会地位、能力水平挂钩,诱导你挣更多钱,走进生活的漩涡……

一方面逼着你只能干自己擅长做的事,对你价值创造方式的限制,另一方面让你丧失其他的生活技能,脱离社会协作网络,你什么都干不成,对你生活方式的限制。所以,在现代社会,人虽然生活舒适,其实并不自由,而是心理无时无刻处在焦虑之中。

你先走:我觉得今天的问题可以用另两位思想家的观点来回答:第一位,苏格拉底,未经审视的人生不值得活。当我们从“买买买”中体验到了快乐,我们还需要问自己这种快乐真是自己想要的吗?还是一种虚幻的满足,总让人欲罢不能?如果深思之后觉得自己就是喜欢,那也行。我们接着看。第二位,伯林,多元价值观。你觉得“买买买”就是好可以,但不能认为世界就应该消费主义一统天下,甚至强迫别人也和你一起“买买买”。最好还要看看别人的想法,甚至相反的观点,进一步审视自己的观点。

关于消费社会“贿赂”大众的问题,印象非常深,像“用户不知道自己想要什么,让我告诉他们该用什么”“需求是挖掘出来的”类似的话语,不仅是出现在个别业界,也成了主流话语。不仅如此,我们看到一些政客也参与“贿赂”,为了选票夸海口,提供了过量的公共服务,民众都不怎么担责了,这恐怕是没有延续性的。

陈C:马尔库塞所说的“非恐怖的集权主义”,用富足的物质生活、多样的商品和服务,来诱使消费者购买产品与服务,并借此逐渐塑造消费者的生活与思想观念。人们在不知不觉之间,便已被这种生活和观念所绑定,无法自拔。

刚刚还和一起学这门课的朋友讲,说我觉得最近这门课的留言有点越来越难下笔了。但这一讲还有点不一样,因为听完以后,我不禁感到一丝害怕。我自己的生活,虽然不至于陷入成天买买买的状态,但已经被现如今的消费环境重重包围。吃东西有外卖,娱乐、学习都有不停换代的电子产品,出行可以手机上叫车——脱离了这一切的生活,我不确定自己能否承受得住。我所面对的,就是一种通过消费而接受塑造,进而与社会深刻绑定,乃至无法自如脱离的状态。

消费就这么不好吗?不见得。比如老师说的Paper towel,尽管是“被塑造出来的需求”,但能擦干净又省去了洗抹布的工夫,确实是方便又体面。谁不想让生活更便利呢?谁又不想过更体面的生活呢?但被这样的产品“惯坏了”,我们可能就很难再接受其他的生活状态了,正所谓“由奢入俭难”。也许在更舒适的生活与被社会绑定而不自由之间,并没有明确的界限;而衡量我们在这种社会中是否真的“不自由”,或者身处其中还能让我们不被驱使和控制的,我总觉得应该还是别的东西。

九九:1.开心就好。我们不是相信和持有这种观念,就是相信和持有那种观念,思想不可能是真空的。

2.我们需要的是觉察,而不是反抗。与内心对话,不断审视自己的生活,只要保持觉知状态,那么选择的主动权在我,我就没有丧失自由。

3.认清现实和内心以后,还需要敢于选择。选择总是有代价的,选择与大环境的观念趋同,认可被构造出来的主流价值,当然会受到这种观念的束缚;选择不符合大环境的价值观,与社会的摩擦系数会增加,会受到另一种价值观的束缚。既然不管怎么选,总会有代价,那么关键是知道自己要什么,敢于选择,有能力承担选择的结果。

我开放地接受各种人和事物的影响,它们都是我的一部分。而我的生活策略是:从心所欲不逾矩。从心所欲就是知道自己要什么,不为难自己;不逾矩就保证了长期可持续。

认清生活的真相,依然热爱生活≧∇≦

佘天俊:马尔库塞的洞察,不可谓不深刻。就像媒介即信息,商品可能也就是生活方式,甚至也就是人,至少是人生吧。似乎的确没有比“舒适的、顺滑的、合理的、民主的不自由”更能形容物质“过度”丰富的生活。这种“自由”的确容易让人觉得不真实,不是原始本能的基因延续需求,不是追求人生意义的需求,完全是制造的“幸福”,是挺像MATRIX的。 不过这未必是资本主义的控制,而是人类自身发展的规律,或者某一种规律。 极简主义,断舍离是不是可以找马尔库塞作为精神导师。

肥老太婆:XS27 极权totalitarianism,无所不包的总体性。 舒适的,非恐怖的极权主义,并不是温水煮青蛙,而是在洞悉人性的弱点后,交织"主流"文化、价值观点,迎合人类的无厌,不断满足旧的欲望,同时创造并激发新的欲望。 太舒适的自由还是自由吗?这份自由建立在充分甚至过度的物质基础上,在开放或许散漫的精神生活里,就是真正的自由了吗?表面宽容的这种自由下,真正的思考能力还在吗?鱼与熊掌可以兼得吗?

faust:刘老师您好!我对于马尔库塞所谓的“虚假的存在性”的真实存在性有点怀疑。我之前做创业比赛(虽然这比赛经历可能与现实有点区别,说服力可能不是很强),首先做的就是需求分析或者说用户痛点的寻找,之后再针对真实的问题提出解决方案。说实话,就个人观点,我觉得无法满足人民需求的商品不太能获得市场和大众的认可。 从您举的例子来看,超市里木制的器具应是满足了人们对方便清洁厨房的需求,而那些奢侈品等等,您也说了是满足物质需求,深层次应还有攀比炫耀等心理需求。 所以我个人认为,目前市场的商品实际上都是抓住人们的本能需求的,并不存在“虚假的需求”。马尔库塞想表达的,是否是他认为应然的需求不应该过分强调于物质和欲望的追寻,而应该追寻一些更高层级的需求?或者说过度商品化遮蔽了人们的“更好的需求”的满足?但这样的理解似乎把马尔库塞的分析变成了某种道德上的说教。不知道您如何认为?

糖小猪:马尔库塞说,资本主义生产出五光十色的产品和服务,它们不只是功能产品,而且还自带了一套规定好的态度、习惯、思想和情感。

这说的太精辟了。感觉国内曾今一度也会用你背了什么包,带了什么品牌的首饰,开什么车,等等,来衡量你的社会地位和个人价值。但这样慢慢会让人丧失理智,甚至社会出现为了一个苹果手机去卖肾的扭曲的事情出现。

这或许就是典型的“舒适的不自由”。所以社会要引导积极向上的价值观,量力而行的消费观,不要盲目的攀比,为“虚假的需求”买单。

这节课听的我真是太敬佩马尔库塞了。

向之:淘宝资深买主的我深有体会,比如卖衣服的店,营销语千篇一律的“法式”“有钱小姐姐”,网红店的模特在国外或西餐厅、酒店拍摄照片……纷纷加强了买家对某种富足悠闲生活状态的向往,仿佛穿上了她们家的衣服,就能变成那样的人。成功的商业总是能投我们所好,无论你追求哪种生活方式或人生态度。 在复杂的社会现实面前,当你的心理需要——比如被承认、被愉悦……能通过“买买买”那样简单的方式得到满足,买买买,肯定是好的。那是一种“小确幸”。生活不易,且买且珍惜。 而更好的,大概是苏轼的境界,他很会享受,但不把物质当唯一,对物质的来去不甚执着,正所谓“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”。 让人生充满弹性,有也乐,无也乐,那才是我们追求的“自由”。

曾道祥:确实是这样,马尔库塞对工业文明与人性的复杂关系体察入微。 我们在享受工业文明带来的优质生活质量的同时,也很容易接受这种诱惑,失去人牲的真实需求。把物欲的追求当成生活的全部,从而迷失生命的根本是爱与人际之间的关系。 我觉察到身边的几个朋友就是把物欲的过度追求。因过度消费,从而导致了透支了自已的身体和信用。其实极其可悲,何必活到这份上。 当然商家对人性的渗透,可谓无孔不入。不小心就会掉入自我沦陷的坑。回归生活的根本内在需求,必要的断、舍、离。有所取舍,才有自在并自由的人生。

Angela:对于消费社会“贿赂”大众这种说法,你有没有自己的亲身体会呢?你觉得“买买买”是让生活更好了,还是带来了更多的负担呢? 需求是被创造出来的,我不觉得这有什么不好,汽车和电视,手机被创造出来之前,人们没有这个需求,也没耽误生活,但生活肯定是单调和不如现在方便,现在人们离不开这些产品了,难道这就是资本主义的错吗?这是贿赂大众吗?就因为我们没有意识到这种需求,所以我们也不配拥有这些东西吗?马尔库塞如果生活在今天,他会怎么选择?拒绝这些被创造出来的需求嘛?舒服的不自由和不舒服的不自由,比较而言,我宁愿选择前者。

薇薇:买东西是为了满足自己的一种解决内在理想与现实不同的需求,而商家提供的是填补这个落差的方案,买买买的时候的确开心用着也爽,满足了我内心一部分自我的表面需要。制造了一种幻相让我觉得我就是理想中的那个自我,但深层次的我有没有升华不是通过买这个动作实现的,不是拥有这个物质实现的,如果沉迷这种表象的快乐,买买买自然会成为一个负担。怎么样平衡呢,能不能跳出来,给自己增加视野的纬度和层次,多一些解决需求的方案,自由度也许会不同。

静静的河:刘教授的每一节课听完都会让人有一种豁然开朗的感觉,仿佛不停的在给自己的思想动手术。我打算课程结束以后再系统的学习一遍。甚至当成以后的日常读物,时长光顾。 今天感受比较深的是中国人家里的烤箱,烤箱于大多数中国家庭来说,并非必需品,我们的饮食结构里本身就没有太多的烤制品,使用率极低。 但广告会告诉你拥有了一个烤箱,你就会感觉拥有了更多你从来不会做的美食。于是,大家都买。但实际上呢,烤箱平均一年使用到一到两次而已。实在是用之无用,弃之可惜。 这样的例子比比皆是,不胜枚举,买书不看,买课不听仍然以为自己博学了。我们被消费主义包围了,自己却浑然不知。

阿卡同学:买买买是幸福,还是生活负担?

买买买满足欲望的同时释放了新的欲望,因此它也会给我们创造新的心理和物质生活上的负担。

毕业以后我的生活水平比之前好了不少,也有钱去买一些自己想要的东西。后来我发现我想要的越来越多,一个月几千块钱的工资本来够学生时期生活几个月,现在一个月就花完了。

这时我就意识到,我进入了一种新的困境,叫“由俭入奢易,由奢入俭难”。这种困境是我本身的人性部分和商家作用共同制造的。

我并不一定要消除这种困境,实际也很难做到消除。但是我能够以更好的态度,寻找更好的方式跟它相处,只要记住一个目标:我是幸福和快乐的。

评论