37 哈贝马斯:为什么“交谈”是一件非比寻常的事?

你好,我是刘擎,欢迎你来和我一起探讨西方现代思想。

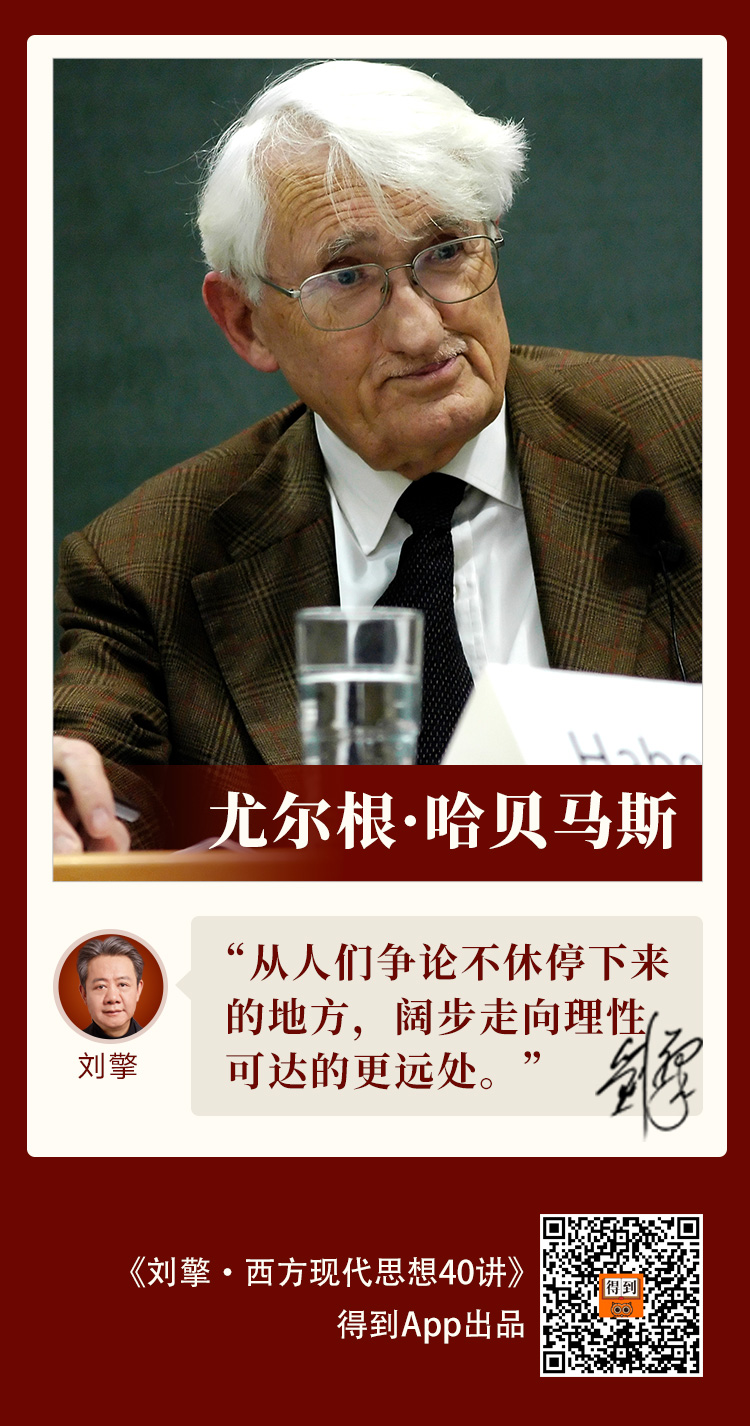

今天是这个板块的最后一讲。出场的人物是德国大思想家 尤尔根·哈贝马斯 。哈贝马斯有两个众所周知的特点。

第一,就是哈贝马斯非常有名。德沃金曾说过,哈贝马斯很有名这件事本身,也非常有名。

第二点,哈贝马斯的理论特别难懂。有一次,哈贝马斯演讲,被一位同学打断,说您老的理论实在太深奥了,能不能讲得通俗点?现场一半的观众鼓掌赞同。哈贝马斯说,好吧,我尽量讲得通俗点。可是,另外一半观众发出了嘘声。他们不愿意损失理论的深度。哈贝马斯赶忙安慰他们说,“你们别担心,我虽然愿意讲得通俗,但其实我肯定是做不到的。”

今天,就让我们来尝试一件哈贝马斯自己也做不到的事情。在接下来的10分钟内,拿下哈贝马斯,这位世界上现在最有名、最难懂的理论大师!这样一来,我就有可能作为文科教师中最勇敢的冒险家而载入史册。

哈贝马斯研究过很多问题,今天我只讲其中最重大的一个,我把这个问题叫做“韦伯难题”。哈贝马斯挑战了这个难题,也获得了他一生中最重要的成就。

什么是“韦伯难题”?

什么是韦伯难题呢?前面的课程我们讲过,韦伯两手一摆,把现代人的理性分成了两种。

一种叫工具理性。这个我们都懂,通过工具达成目标,工具好用不好用,很容易达成共识。

另外一种呢,叫价值理性。这个就麻烦了。

现代社会,大家不容易相信上帝、天道这些东西了,世界被“祛魅”了嘛。那在价值问题上,大家就没有了统一的标准。你要诗和远方,他要功成名就,你要个人自由,他要集体温暖。这就让现代社会陷入了多元主义,韦伯把这个局面叫做“ 诸神之争 ”。

韦伯看出了这个问题,但是他也找不到解决办法。只好说,咱们看清世界,放弃幻想,然后从容面对吧。

哈贝马斯出场了,他说:这不行啊。百花齐放是好事,但是人类的公共生活,没有一个客观原则,没有共同的规范,那还成何世界?

没有规范的冲突是什么,就是弱肉强食、成王败寇的野蛮。

没有规范的妥协是什么,就是迫不得已的让步。

没有规范的宽容是什么,就是“井水不犯河水”的回避,或者“大人不见小人怪”的恩赐。

这样下去,会威胁到社会的正义和人的尊严啊。

哈贝马斯决心要解决这个“韦伯难题”。他的两卷本的巨著《交往行动理论》,英译本长达970页,其中韦伯的名字出现了两、三百次。最终,哈贝马斯出色地回应了这个挑战,也获得了伟大的思想成就。

“主体间性”究竟是什么?

韦伯难题之所以难,不就是因为人和人的想法不可调和吗?但哈贝马斯没有停在这里,他接着往下想:那为什么不可调和呢?不就是因为人有主体性吗?每个人都讲主体性,就难免会主观啊。

但是哈贝马斯说,现实中,我们是这样生活的吗?我们是靠自己的主体性面对世界的吗?

不是啊。常识告诉我们:人不只是一个主体,而是生活在人间。我们是通过和他人交往,才完成自我塑造的,对吗?

你说,我今天要开会。这何止是你自己一个人的想法呢?这是多少人和人的合作,才让你冒出来今天要想开个会的念头啊。你今天中午点什么外卖,也是参考了外卖网站给你的推送,销售的排名等等因素,才做出的决定啊。这些决定不都是产生在人和人之间吗?

哈贝马斯把刚才那个词——“主体性”——拿出来了,说,你看看这个词儿,现实生活中,其实不全是这个主体性,还有一个很重要的东西,叫“ 主体间性 ”,英文叫inter-subjectivity。

你可能听说过“主体间性”这个词,听起来怪怪的,不符合现代汉语的表达习惯。但是这么一解释,你就明白了。下次,你要是和别人聊起这个“主体间性”,你可以把它翻译成最简单的三个中文字,就是——“在人间”,在人和人之间。

对,现实生活,每个人的行动、观念,不是诞生在自己脑子里的,而是在人和人之间被塑造出来的。

理解了“主体间性”这个词,拿下哈贝马斯,你已经成功了一半。

“策略行动”和“交往行动”

你要问了,我们怎么靠这种“主体间性”生活的呢?哈贝马斯说, 这个主体间性不是工具,因为“在人间”是我们根本的存在方式,我们人类是会说话的存在。语言交流、互相交往是我们所有行动的共同基础。

在这里,哈贝马斯对我们的日常行动做了一个划分。主要有两种:

一种是“ 策略行动 ”,就是你要达到特定的功利性目标,这时候你使用的是工具理性。追求一个伴侣,完成一个工作目标,这都是策略行动。

但你发现没有,我们的行动其实还有另外一种:没有什么特定的功利性目标。比如我们和同事聚餐,追求伴侣成功之后还谈恋爱,这是为了真正的理解展开的行动。

哈贝马斯把这种行动,称为“ 交往行动 ”。

你发现没有?在这种交往行动中,我们有时候谈得好,有时候谈得不好,甚至谈崩了。但是,我们不仅仅用成败这个功利标准来评价这场谈话,我们心里还另有一把评价的尺子,就是——你们俩在谈话的时候,是不是在讲道理、在好好说话。

哈贝马斯说,别小看“讲道理、好好说话”这件事,它其实是一种理性的类型。是工具理性和主体的价值理性之外的另一种理性,它存在于人和人之间的交往沟通之中,哈贝马斯称之为“ 交往理性 ”。他通过大量的语言学、道德心理学和社会学的研究,发现和论证了这种理性。

这个论证过程,我们这里就省略了。但是我要请你注意这个词。如果说哈贝马斯为“韦伯难题”找到了解药,那“交往理性”这个词,就是这个解药的名字。

“交往理性”为什么很重要?

下面我们来看看这个药的疗效是怎样的。

哈贝马斯发现,“交往理性”,也就是好好说话讲道理这件事,其实是我们生活中真正的规范的源头。

比如,有对夫妻发生争议,孩子该不该自己有手机呢?丈夫说应该,妻子说不应该。他们可以从孩子的身心健康等方面找依据,还可以查文献做研究、权衡利弊。这种讨论,虽然未必有最后的结果,但比任何其他方式都更有可能达成共识。因为他们在运用交往理性。

但如果丈夫说:哪来这么多废话,家里的事情我说了算!妻子说:孩子是我生的,我才有发言权。这时候,哪怕最后双方还是有了结论,却不是通过“交往理性”达成的共识,只是前面提到的没有规范的妥协或宽容。

这样的例子,你想想就会发现很多。你会很惊讶地发现一件事:就是很多情况下我们和别人达成共识,不是某个人的道理特别强,让我们哑口无言,而是因为在好好说话的氛围下,我们出于彼此的信任和尊重一起把道理讲通了。

你看,我们能合作,能建立良性的公共生活,不是因为消除了主体性的主观分歧,而是通过运用“交往理性”,绕了一个弯,才达成的。

哈贝马斯的研究当然不止于此,他还提出了交往理性的运用条件,先是说话的有效性的四个条件,就是:可理解、真实、正当和真诚。你可以用这四个标准来检查一下自己平时的谈话。他还提出了“理想交谈情景”的条件,总的来说就是保证所有参与者,能够平等地自由展开理性的讨论。你要是有兴趣探索,可以去读哈贝马斯的原作。

“规范”自在人心

听到这里,你可能会说,哈贝马斯提出来这个“交往理性”,有啥用呢?不是每个人都能做到啊。

这个问题在课堂上也有同学问过我,我怎么回应呢?

我先让同学们用笔在纸上画圆圈,不许用工具,只是徒手画,然后让他们评比谁的圆画得最好?大家发现,很容易就能做出判断,谁画得更好。所谓“公道自在人心”,圆也自在人心。

对啊。几何里面有个理想的圆,谁也画不出来,连用圆规也画不出来。但是,一旦有了这个理想的圆,大家就有了评判的标准。

交往理性也是如此。哈贝马斯提出了这个标准,我们就能够更清晰地分辨谁在好好说话,谁在讲道理,以及在日常交往中怎么优化自己的行为。

提出一个概念,确立一个标准,大家都知道往哪里走。这就是思想家工作的价值。

说到这儿,你发现没有?在某种程度上,韦伯难题真的有了出路。现代生活,人类不会因为价值理性的多元化,而注定陷入诸神之争的灾难。

好了,最后祝贺你,完成了一次思想的极限挑战,拿下了哈贝马斯。

拿下,当然是个玩笑,但你获得了一个线索,这是一个珍贵的线索,可能引领你去探寻伟大的思想,并且从此开始努力好好说话。

今天不留思考题,欢迎你发表感想。我们下一讲再见。

划重点

1、哈贝马斯认为,在多元的公共生活中,仍然有必要找到客观性的原则和共同的规范。

2、人除了有主体性,还有“主体间性”,可以理解为人与人之间的关系,但这不是外在的关系,而是人内在的根本的一种特征。

3、人与人之间的行动有两种,一是策略行动,这时人使用工具理性;二是交往行动,这时人会使用“交往理性”,讲道理、好好说话。通过运用交往理性的交往行动,我们就有可能达成真正的共识,进而得到公共生活的规范。

热门留言

张丹心:哈贝马斯认为,在一个以理解为目的的交往过程中,任何交往活动的参与者都需要满足以下条件: 一、言辞意义是可理解的,对应于语言表述本身,要求言说者必须选择一个可领会的表达以便说者和听者能够相互理解。 二、言辞内容是真实的,对应于客观世界,要求语言的内容和语言本身都是真实的,言说者有提供一个真实陈述的意向,以便听者能够分享说者的知识。 三、言辞行动是正当的,对应于社会世界,要求在道德规范上是合适的、合理的。言说者必须选择本身是正确的一个话语,以便听者能够接受。 四、言辞者的意向是真诚的,对应于内心世界,要求言说者真诚地表达他的意向以便听者能相信说者的话语。 此时可理解性,真实性,正当性与真诚性就成为理解的先决条件,交往的参与者能够对世界上的某种东西达成理解,且使自己的意向为对方所理解。虽然不同的交往类型中,不同要求是不同的。但对于达成理解和意见一致来说,必须同时满足这四个有效性要求。

Edmund:柳暗花明的感觉!

第一、感觉哈贝马斯的野心和视野非常宏大!直接在源头和根本上去解决现代性危机—韦伯难题—那个现代思想的成年。

眼看着理性和启蒙遭到怀疑,现代性难题可能无解,我们被宣称进入后现代,现代文明的基础可能是个假象,在这时杀出个哈贝马斯,对大家说 “也许,现代性话语在第一个十字路口就选错了方向”。

马克思韦伯那里祛魅世界后的诸神之争以及人类陷入现代性的牢笼的命运,尼采那里杀死上帝后,我们只能勇敢的成为自己意义的主人的断定,萨特那里“他人即地狱”的判定。以及经历过大战灾难,弗洛伊德等对人类个体之理性的怀疑,还有我们谈到的包括自由主义和社群主义的讨论,凡此种种。可能我们都能在哈贝马斯这里找到一种问题解决的可能。(直觉🤔还没想清楚)

第一、 至少沟通理性解决了萨特所说的那种“他者即地狱”的判断,我豁然开朗!沟通的双方不是互为冷冰冰的客体,而是你作为主体与另一个人作为主体的互动关系。沟通理性让我们免于地狱。沟通行为应有之意在于我对方主体性地位的承认,并在对方承认我主体性过程中确定自己的主体性。在这里,理性诞生于沟通的主体间性。相互承认和尊重的基础上,沟通是为了理解并尝试达成共识。

共识达成了,很多争论就有了牢固的出发点。

第二、我们通过理性的商谈和讨论去致力于问题的解决,这便是沟通理性的体现;反过来说,如果人类诉诸暴力以至战争,这便是沟通理性的反面。

第三、沟通理性是个理想模型,机会是开放和平等,讨论自由,不会受到权力的或权力关系所造成的扭曲,参加讨论者的心态或取向是致力于理解和听取意见以解决问题。现实中虽很难达到,但我们心向往之,这就是最大的意义

刘擎(作者) 回复:你是不是把刘老师在网络发布的文章都读了呀:)(来自编辑)

陈C:哈贝马斯提出的“主体间性”,在我看来是在萨特“主体性”的基础上迈进了一步。他揭示出人除了要维护自身主体性以外,更有着对交往与理解的渴望。如果再进一步的话,为什么要维护主体性?主体性又何以形成,何以得到彰显?如此看来,也许人的主体性本身,就是在交往互动中形成的;或者说,也许主体间性才是本源,主体性则可能是其发展过程中的某种产物。

主体间性,或者说交往如此重要,那么对交往本身的研究自然也就十分重要。听完这一讲后,我理解哈贝马斯的“交往理性”,其实是判断他人在交流中是否“讲道理”的理性——或者可以说,是衡量他人在交往中运用理性的能力的理性。

我们在交往中时有误会,甚至有时根本不理解对方的观点,但我们却能以近乎直觉的方式,去判断对方是否在交流中运用理性。当我们认为对方在讲道理,我们可以和他讲道理,我们也可能会因他的道理而改变自身观点时,即便广泛的认同仍旧难以达成,但至少在沟通中,我们能知道哪些是可以谈的,哪些不必要纳入讨论;哪些应该争取和坚守,哪些又能够让步,又该遵循何种原则让步——至少这一切,都是有章法可循的,我们可以对其产生稳定的预期。

我感觉,韦伯对“诸神之争”的绝望,是一种对没有答案的不确定性的绝望。而哈贝马斯提出的“交往理性”,其实并没有给出一个普遍性的答案,但是运用这种交往理性,却能够让交流本身变得具有确定性。这也实际上提醒了我们,全面的认同不可达到,但至少我们能形成部分的共识;这可以指导实践,而实践也依此即可,并不需要全面的认同。

刘擎(作者) 回复:感觉有必要给你手动点赞一下,你说的有些地方可以澄清评论区很多同学的误解。(来自编辑)

至尊女宝:孔子的恕道是宽恕他人,是基于自律和情感上的。哈贝马斯的交往理性还不是这样一种,而是建基于理性之上的一种商谈、协商这样一种。

比如哈贝马斯去讲交往的合理化的时候,其实是一种非常理性的态度。而我们日常讲交往的时候好像更偏情感。孔子那里恕道可能也更偏情感,而哈贝马斯强调通过普遍语用学,突出平等和非强制性。

树上鸽子:哈贝马斯所提出的交往理性的作用的确在生活中也能感受到,自己也有过这样的交往谈话经历,通过真诚平等的谈话达到有效沟通,那样的感觉真是非常美妙。 当然,这样的时候并不是太多,毕竟交往理性的运用还是有门槛的,学会好好说话并非易事。交往理性当然不能消除人与人之间不同价值观之间的冲突,不可能用一种价值观说服另一种价值观,但可以让不同价值之间实现相互理解,并在此基础上共存。这不是基于冷漠的宽容,也非潜藏于偏见下的风度,相反是真诚的理解和尊重。诸神之战最终并没有一统,而是表现为诸神和平。 对于,哈贝马斯的主体间性,这种人与人之间的关系,当然并非仅仅表明人的社会性,而是一种构成人的本性的东西。主体与主体之间的交往才是更高的人类交往方式,真正体现了人类的文明水平。而主客对立,主体宰制客体虽然在现实中随处可见,但从价值层面讲,这显然绝非人类社会交往的理想形态。

刘擎(作者) 回复:哈哈,感觉你的留言很接近老师给我的讲解了。(来自编辑)

淸风徐来:听完这一讲,我最想说的话就是,刘老师正是在用哈贝马斯提出来这个“交往理性”——可理解、真实、正当和真诚的好好说话,才把每一位哲学家的思想精彩地呈现给了我们。

雅努斯:“主体间性”我特别赞同,我们每个人从出生到死亡都生活在关系之中,即使不结婚,不交友,我们也有父母也有血溶于水的亲情,所以我们没法脱离关系来定义自己,所以往往是通过关系,甚至是通过关系中的他者才能定义清楚我们是谁。比如,我是一名父亲,我是一个教师,我是一个中国人,所有关于自我的描述都不可避免的需要用到关系,用到关系的语言。所以,除了强调主体性,我们不得不承认我们也需要强调主体间性这个重要而且客观存在的部分。

刘擎(作者) 回复:其实我特别请教了一下刘擎老师,这里的关系作何理解。老师的回复是,其实哈贝马斯所说的主体间性,虽然也可以理解为人与人的关系,但并非某种特殊的关系,而是一种普遍性的存在结构(还记得萨特吗),是内在于“人”的。这是他与社群主义不同的地方,社群主义强调的的关系是一种“特殊性”,而哈贝马斯所说的主体间性则是一种“普遍性”。(来自编辑)

王坤:听完刘润老师的课就是我的策略行动, 听您的课程就是我的交往行动。 您今天解读哈贝马斯能不能再入史册我不知道,没有论断资格,但您的课程已经在我的生命历史中载入史册,在我心中的地位就如同以赛亚柏林和那本《启蒙的时代,18世纪哲学家》。 画面感是: 《反思的时代,20世纪哲学家》刘擎

课程快结束了,很多不舍,希望老师继续加餐呀!

刘擎(作者) 回复:刘擎老师说完更后可能会恶补一些小加餐,我们就期待期待吧:)(来自编辑)

壹零说事儿:昨天刚好有一个“交往理性”的例子。 我觉得一个工程师小伙伴工作不够积极,希望她多投入一点,就主动找她谈谈~显而易见的引起了她的不满与反击,觉得我根本不懂她做了什么,不懂她的工作有多复杂,并且也不认同我的观点。

然后我就说了很有魔力的一句话,把一场无脑争吵变成了理性沟通,最后还达成了共识,我们双方都觉得这次对话很受益。

这句话大概是,“我觉得我们缺乏沟通,所以我并不能完全明白你的观点,但我很愿意倾听”

可能会有人觉得这是一句客套话,我觉得关键看说者的出发点是真心想要去了解对方,还是仅仅为了避免一场争吵,并没有在仔细听。

我认为有效的倾听,非个人化的态度(don’t take it personal) 是实现交往理性的前提吧~

刘擎(作者) 回复:为你点赞!(来自编辑)

BEING:没有规范,冲突、妥协、宽容都成了非常主观的东西。主观的冲突带来的是毫不让步的力量对决,主观的妥协是力量不足后无可奈何无能为力的让步,主观的宽容?哈,不是彼此“懒得理你”,就是赢者碾压后的姿态,弱者的妥协。

戚志光:讲道理,好好说话。 可理解、真实、正当、真诚。 这些简单的词语,指明了人与人交流的最基本原则。时刻用这些原则来检视自己,一定能极大的提升自己与人交流的能力。

郭志刚:这一种的核心内容能不能用大白话“在人间好好说话”来总结?“在人间”可以理解为马克思所说的“人是社会关系的总和”。要维护好社会关系,人与人之间,群体与集体之间正确的沟通很重要,包括眼神举止等行为语言。民间有句俗语“有理不在声高”,说了就是“好好说话”。

柳秉儿:#主体间性

从人的视角出发,这个世界的组成部分除了作为主体的人,还有人间,就是人和人之间,这有一个正式的名称叫做"主体间性",inter-subjectivity。主体间性,就是我眼中的人类社会的暗物质。

"主体间性"是大哲学家哈贝马斯在试图破解韦伯提出的"价值理性"难题时给出的解答。韦伯的价值理性难题,指的是当人类社会在经历祛魅,从神本回到人本之后,由于个体价值的多样性,导致社会缺乏共同规范的问题。韦伯觉得无解,给出的态度,爱咋咋地。

哈贝马斯说,不对,就算每个人价值不同,难道就注定没有规范吗?就好比,喜欢青菜的人和喜欢萝卜的人,就注定不能在一起吃饭吗?似乎不是那么回事儿吧。一个自然而然地推论,就是人际交往不仅仅取决于每个独立主体的价值主张,更取决于人与人之间的互相塑造。

人的价值观不是无源之水,不是凭空产生的,总是受到所在群体和内外环境的影响,人在主张价值的时候,也不是毫无限制的,总要放在人与人之间去试验,通过接受到的反馈来检验和调整。一言以蔽之,主体价值观的差异不重要,存在于人与人之间的力量,就好像宇宙的暗物质,为人际交往提供引力。

主体间性可以分为互识和共识两部分,互识存异,表达"我"应该是谁,共识求同,体现"我们"可以是谁。主体的差异,是价值理性,主体间的交往,需要运用交往理性。“哈贝马斯还提出了交往理性的条件,也是说话的有效性的四个条件,就是:可理解、真实、正当和真诚。”可理解和真实正好是互识的前提,正当和真诚正好是共识的基础。

交往理性,跟孔子说的“己所不欲勿施于人”有点类似,再加上“己所欲勿施于人”。对于价值这玩意儿,我对自己的要求是四多四少:多展现,少输出;多提问,少反驳;多理解,少情绪;多倾听,少批判。在主体间性的巨大场域里,可以定义我们自己的,除了我们给出的答案,还有我们提出的问题。

肥老太婆:XS37 听完本节内容,不由自主地赞叹哈贝马斯不仅是思想的高人,也是实践的巨人,他将抽象的问题还原到现实,再从中抽离出理性思维的骨骼,牢固地搭建起宏伟思想大厦的架构。 现代社会下,从前单一价值体系的崩塌并未导致多元价值观人们交往价值体系的瓦解,除去工具理性外的交往理性,是在理性人类假设/也是现实存在中的客观表现,它不一定普适,也并不绝对,但这相对(并不绝对理性)却实实在在可以被看见、批判、比较的“圆”,就是无数看得见看不见的社会规范道德秩序的互相触碰后的真实边界。

佛祖门徒:更好地理解和运用“交往理性”,可以阅读马歇尔·卢森堡博士的《非暴力沟通》(据说微软CEO纳德拉上任时要求高管都要阅读这本书)。 作者认为,当我们专注于澄清彼此的观察、感受、需要和请求,而不是分析和评判,我们将发现自己内在的慈悲;通过强调深入的倾听——倾听我们自己以及他人,非暴力沟通(简称NVC)有助于促进相互尊重、关注和理解,进而引发双方互助的愿望。NVC强调我们对自身的感受、行为以及对他人作出反应时的选择负责,以及如何致力于建立协作性的人际关系。其中的四点技巧:1、区分观察和评论,能够不带预设地仔细观察正在发生的事情,并具体指出正影响我们的行为和事物; 2、区分感受(Feeling)和想法,能够识别和表达内在的身体感觉和情感状态,而不包含评判、指责等; 3、体会与正发生的事情和感觉相关的需要——所有人共通的需要(如食物、信任、理解等)——是否得到满足; 4、提出具体、明确的请求(要什么,而不是不要什么),而且确实是请求而非要求(希望对方的行为是出于由衷的关心,而不是出于恐惧、内疚、惭愧、责任等)。

螺闹耳朵:韦伯难题,看到了人是静态的各个主体,而哈贝马斯的"交往理论",则把各个主体与他们之间的互动联系了起来,形成了一张网状的【动图】➿。

我们在人间,是时刻在互动和交换中的,就算我们一个人的时候,我们的大脑也在不断的转动🌀,思考着自己在人间的感悟。 💢 在交织和互动的网络中,我们自然能够感受到什么是有阻力的、什么是顺畅的,这些标准就自然而然的在交往理论当中衍生出来,它不会被写在纸上,这些标准也不是唯一的,但是,每一次我们的交往,它们都能给予我们一种感觉,通过各种心理的效应让我们感受到,一种是否妥当的感觉,最终引导我们去做出决定。

👫👫👫👫👫 这个世界是与人打交道的,不是跟静物打交道,不需要掌握所有的评判标准,因为它们就在我们的"交流"【动图】之中。

我们要关注的,是与人的沟通,可以说♦所有的问题都是与人互动的问题,很多问题需要在关系情绪上解决,有些关系则需要及时动态清空缓存,不能因为牵扯的太深而影响了别的正常关系。

术子米德(吴惠敏):🤔☕️🤔☕️🤔 刘老师,我听到“可能作为文科教师中最勇敢的冒险家而载入史册。” 立刻暂停,因为我期望一个码农的留言,能跟着最勇敢的文科老师,一起载入史册,YES!

王黎璐:哈贝马斯利用交往理性设计了人的解放之路和社会发展远景。人的解放是通过主体的合理性的相互理解,达到基于合理动机的协议一致性来实现的;与此相对应,社会发展的理想远景是以互主体性为基础的交往社会,这个交往社会不再是由目的合理行为的共同体组成,而是由无限制的交往共同体组成。在交往社会里,解除了暴力的共同生活,借助团结和正义,使个人的自我实现和自主权成为可能;和解、相互理解成为人们思想和行为的动机。交往社会是一个值得向往的社会,它之所以值得向往,并不是因为它的具体生活方式更具合理性,而是因为它的成员用以决定其生活方式的程序更具合理性。形式上完好的交互主体,在自由平等的言谈基础上,在丰富的生活世界背景下,在遵循真实性、正确性、真诚性、有效性要求的前提下,就客观世界、社会世界、主观世界中的某些事物进行沟通、协商,达到相互理解或行动上的一致性,以决定其共同的生活观念和具体的行为方式。未来的交往社会之所以值得向往,就是因为这个社会是在交往理性基础上确立的。

向之:“诸神之争”“视角主义”有多让人气馁,哈贝马斯就有多伟大,他是寻求时代解药的冒险家,是罗曼罗兰笔下那类英雄。

我想起那句流行话:“听过很多道理,依然过不好这一生”。如果把道理当作正确的废话、鸡汤,它也就真是一句废话,一碗穿肠过的鸡汤。可正如“圆自在人心”,别以为道理是你过好这一生的手段,其实那是你可以进行比对或无限接近的理想。听过了种种道理,才会有评判、反思的标准;见过了形形色色理想,才可能发现自己的精神归宿。

金戈铁马:哈贝马斯的理论,实际上是为我们如何与他人共处、如何开展合作,指明了一条正确的道路。比如说组织内部做决策,如果是大家都要遵循某一个特定的原则,那么这个原则是如何产生的,本省就是有很大的随意性;无论是下级对于上级命令无条件的妥协和服从,还是上级对于下级意见无原则的回避和无视,其实都不是好的处理方式。正确的做法,是让每个人都有表达自己观点、想法的权利;当然,每个人出于自己的利益考量,肯定会有各种各样的不同意见。但是,在这样的讨论过程中,由于每个人的想法都得到了充分的表述,把原本不确定的想法变成了清楚的事实,最终达成共识的可能性就大大提高了。当然,最终形成的共识、达成的决策,可能需要大家都牺牲一部分自己的利益;这样的原则并不是一开始就有,但却是能得到充分认同的标准,更能够得到有效的贯彻实施。所以,价值多元并不一定会带来矛盾和冲突,我们完全可以运用人类的交往理性,在彼此尊重的基础之上,达成共识。

评论