刘擎

大家好,终于见面了,非常高兴今天在这里跟大家来一个直播。这实际不是一个演播室,是我家里的客厅,我本来想来一个画风的改变,想邀请大家到客厅、书房来跟大家一起聊天,不要搞得像新闻联播一样这么严肃。

但是后来发现时间不允许。我本来要求讲四个小时,他们说做不到,所以今天我们在一个小时的时间里,前面一部分我先讲一个大的面貌,一个大的轮廓,“古今之变”到底是什么,带来了什么后果。然后,我再来现场回答大家一些问题。我非常喜欢现场回答,因为能够给大家一个互动。今天唯一缺憾的是,我看不到你们,我非常想看到你们。

好,为了节省时间,我前面就会讲得快一些,但是我相信大家能跟得上这个节奏。

大概回答四个问题:一个是古代世界是什么样子?我们现代人其实很难想象古代世界。然后“古今之变”的变化到底是什么?带来了什么后果?所谓现代人的困境,他的两大难题是什么?最后有一个小的结论。

古代世界是什么样?

古代世界,一句话说, 它是一个整体的宇宙观 。这个话听上去好像不太让人理解,难道现在不是一个整体吗?

不是的,古代的希腊词,包括现在的英语词也是这样过来的,就是cosmos,它是一个完整的、天地人神合一的一个宇宙。这个宇宙不光存在,它还意味着一个秩序,一个整体的和谐的秩序。

它里面最重要的是, 大自然和人是合在一起的,每个个人也是跟群体密不可分的。

查尔斯·泰勒(Charles Taylor)有一个词叫“ 嵌入 ”, 人类是嵌入在整个大自然里面的。而个人也是嵌入在一个整体里面的,所以是一个整体的宇宙观。 我想这样讲,大家可能还不是特别具体,有点抽象,但是你只要记住,是浑然天成在一起的,有点像中国人讲的天人合一。

这个境界现代人其实不太能够把握,因为我们现在已经把大自然对象化了,这个待会我会说。

它对我们的生活带来什么好处呢?

第一,带来了心灵生活的依据。

你说我一个人生活在世界上有什么意义?我的生活目标、我的理想、我的意义是什么?那时候不是我自己去寻找我个人的意义,而是说这一整个宇宙,这个cosmos,这个和谐统一的普遍秩序提供给我意义。因为我在这个秩序当中占据一个位置。

就像狮子是森林之王,在人类社会里面,国王就有点像人类社会的狮子;狮子应该做狮子的事,国王做国王的事,贵族做贵族的事。 每个人都有一个角色,这个角色赋予你一定的要求,你完成了这个要求你就fulfill了,你就实现了你自己生命的目标。所以你的意义不是你去寻找,而是你在这个结构中被定义。

赫拉利写《人类简史》【点击查看赫拉利《简史三部曲》】,他说那时候,个人是没有自己的人生剧本的,不像现在个人有自己的计划、目标……那时候是一个宇宙的剧本。

所以有一句话说,“你有你的计划,世界有世界的计划”,但在古代的时候你没有自己的计划,你甚至想不到要有自己的计划;世界有一个计划,你按照这个世界的计划来展开自己的行动就好了。所以它给你的生活、心灵提供了一种心灵的秩序。

这个心灵的秩序中,“应该”做什么、“应该”怎么做,是对应于宇宙秩序的,有一个自然的结构。你可能是比如说要“光宗耀祖”,荣耀你的家族,这是一个传统;或者是荣耀天神或者上帝。

总是有一些大的存在,这些存在是beyond you,是比你个别的、群体的存在更高的,是超过人的经验的。所以我们说天神、上帝、神灵……古代的神话、传说…… 所有的这些,我们叫做“ 超验的 ”transcendental,是超过人的经验的,超越人经验之外的神秘的精神,作为一个意义的资源。 它赋予你生活的意义。让你个人感到可能不是那么丰富,但是有确定性,你明白自己是社会中的一个什么角色,应当做什么。

所谓社会生活秩序也是非常清楚的,社会生活秩序是一个“自然等级”为本的秩序。就是社会是有高低贵贱之分的,可能像一个金字塔一样,这个叫做natural hierarchy,是一个自然的等级结构。可能国王在最上面,然后是贵族、自由民、奴隶……构成这样一个等级。

有一个等级就有秩序。为什么?在这个等级结构中,高位的人就会对比他低位的人,对他是有权威的。这就是古代的权威。比如我是贵族,我对你平民就有权威。

而且这里妙的是什么呢?他不是说,我在金字塔顶尖的人说,你必须服从我,不是。而是因为我认同这样的等级结构,处在下层的人也同样认同这个等级结构。 这个等级结构是我们共享的,不是在顶端的人impose给你、强加给你的,这个叫自然等级。 其实我们知道这并不自然,我们现在作为人都是平等的,我们不会认为那是自然。而在古代的社会,每个社会都认为有这样一个自然等级。

“古典意义的权威”有什么特别?

这里面就构成了一个权威,这个权威叫“ 古典意义的权威 ”。什么叫古代意义的权威classic sense of authority,我们课程里提到了汉娜·阿伦特,她讲到我们现代人对古典意义或者说经典意义的权威已经没有概念了,这个权威已经被我们忘记了。

她说这种权威最典型的体现是父亲对儿子。父亲对儿子的权威体现在哪里呢?就是父亲发布命令,儿子服从,无条件的服从。

第一,父亲不用使用暴力,不用打你。第二,父亲不用跟你说理。这是古典意义的权威。

也就是说,如果作为一个父亲去打孩子,让他服从你,或者跟他讲理让他服从你,你已经不是经典意义的父亲了。

因为这种,服从父亲的指令,它基于一个父亲和儿子都共同认可的等级结构。不只是父亲说我是你父亲,孩子也接受你是我的父亲。

在整个社会里也是这样,大家都认为国王是高于我们的,贵族高于平民,然后就有了这样一个等级结构。有了等级结构就有了谁发布什么命令,谁来服从。这就是现代政治学里一个经典的意义,就是谁对谁有权力,意味着他发布的命令可以被执行。

但是 在传统社会,在前现代的古代社会,经典意义的权威是不需要使用暴力,也不需要跟你讲理的。 你就天然会服从它。实际的生活当中当然会有暴力,但是它根本的不是依据于暴力,而是基于等级结构的自然权威,或者说传统意义的权威。这就是古代社会。

古代生活:不只是美好,也有灾难

其实我们讲了这么多概念还是很难想象,大家在传统的古代社会,整个天地人神在一起的一个彼此不分的、天人合一的,人和群体也是融入在一起的这样一个完全在一体的整体宇宙当中的生活是什么样子。

现在看,大概可能会有这样的瞬间会感到,比如你去旅游了,最好是和恋人,两个人在什么山顶上看着星光,或者说面对着湖泊大海,感受到人和自然融在一起。那就是古代生活。相对来说生活也是简单的。

当然古代生活不只有美好,也有灾难。最近在爆发的全球新冠疫情,就有历史学家回顾古代也有疫情。

最重要的一个历史上的疫情是在中世纪的时候,在欧洲有黑死病(black death pandemic),其实就是鼠疫。当然在中世纪有几波,最严重的时候大概是1347—1353年这6年间,据现在的统计,大概是一共夺走了2500万人的生命,大概占当时欧洲人口的三分之一。

你想,当时的黑死病带来的恐慌不光是生命的死亡,是incomprehensible,完全不可理解。

现在美国、欧洲问题出来,大家在统计,但是我们不会把这个看作完全不可思议的神秘的力量。而在当时的欧洲,黑死病就是作为一种完全神秘的、不可思议的力量。

所以人们首选的(应对)方式是什么?首选的方式是祈祷,因为把这个看作是天谴,天神为什么要惩罚我们?所以大家一起来祈祷,然后大家一起祈祷就会造成更大的传染。当时某些地方的神职人员就死了一半,一边要接受人们的祈祷,一边还有临终忏悔的人要找神职人员,那么神职人员也会被传染。所以那时候教皇是允许普通人也可以担任接受临终的人的临终忏悔。

古代世界如果一切都是很好的话,不会有变化的动力就不可能有转变,对不对。 所以那时候这个世界,美好的事物和灾难性的事物,它都是带有某种神秘的、深不可测的、人不能参透的这样一种神秘的光环。

古今之变——观念的变化

“古今之变”是什么意思呢?我们知道发生了很多生产、物质的变化。最重要的我认为是一个 观念的变化 。

这个变化是怎么来的?当然我不能说是(单纯的)观念,而是观念和实践相互作用的结果,但是(我要强调的是)它不是人的肉身的改变。

我们的身体没有多大的变化。14世纪到18、19世纪的时候,整个现代转变的三四百年、四五百年的历史上,人没有变化,人的构造没有变化,人的身体没有变化。In term of biological being,我们作为一个生物的存在,我们没有变化。人可能有一点点演化,但是人生物基因的演化是几十万年的尺度,至少是万年的尺度。一万年可能还有会有些基因的变化,但是在几百年里,没有任何significant change,没有什么明显或者重要的变化。

所以人在生物构造上没有变化,但是造成这么巨大的“古今之变”,有这样一个所谓的现代的转变——我们基因、我们大脑给我们的能力是没有变的,那个容器是没有变的,我们装的东西改变了,我们对世界的看法改变了。

它根本的变化是什么,变化的动力是什么?

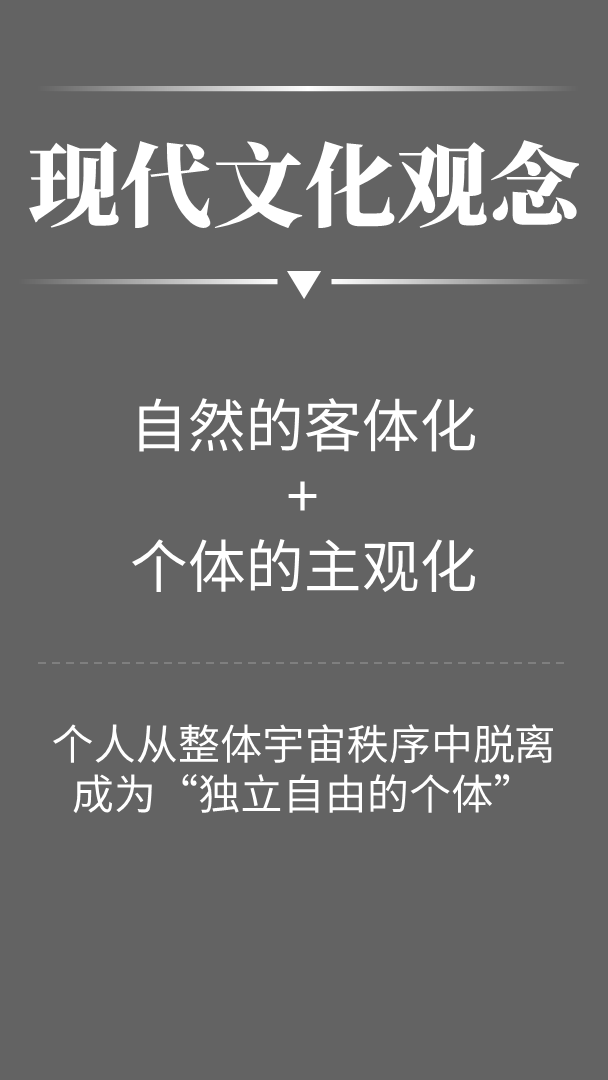

变化有两个大的变化, 刚才我们讲古代世界是一个整体的宇宙观,是嵌入的,人类是嵌入在自然当中,个人是嵌入在群体当中。所谓“古今之变”就是叫“大脱嵌”,从嵌入里面脱开了。 也是查尔斯·泰勒的一个术语,叫great disembedding,以前是embedded,现在是disembedded。

就是原来嵌入的那种关系发生了改变,发生了分裂,剥离开了。当然就是两个巨大的分裂:

一个是人们看待世界的方式变化了,人从自然当中分离出来。

还有一个是人们看待自己的方式变化了,人从群体当中脱离出来。

注意,这里是一个观念性的变化 ,因为人实际上没有办法从自然当中脱离出来。我们跟古代人一样,仍然是生活在自然世界当中的,或者自然世界是我们生活的基础。我们仍然生活在群体当中,我们并没有离群索居,一个人孤独地生活。但是在观念上,我们可以做到所谓“脱嵌”或者“脱离”。

注意这不是一两个人的观念,因为一两个人的观念不构成“古今之变”或者“现代性的转变”。那些思想,比如说个体主义的思想,很早的时候在希腊,个别的思想家可能就有这样的思想。

但是要到那个时代,各种时机成熟的时候,这种观念才弥散开来,成为大众都共享的观念。所以我们讲“古今之变”的观念变化,不是个别思想家的变化,是群体的这样一个观念的变化。 当然这不是一瞬间的变化,是几百年的。

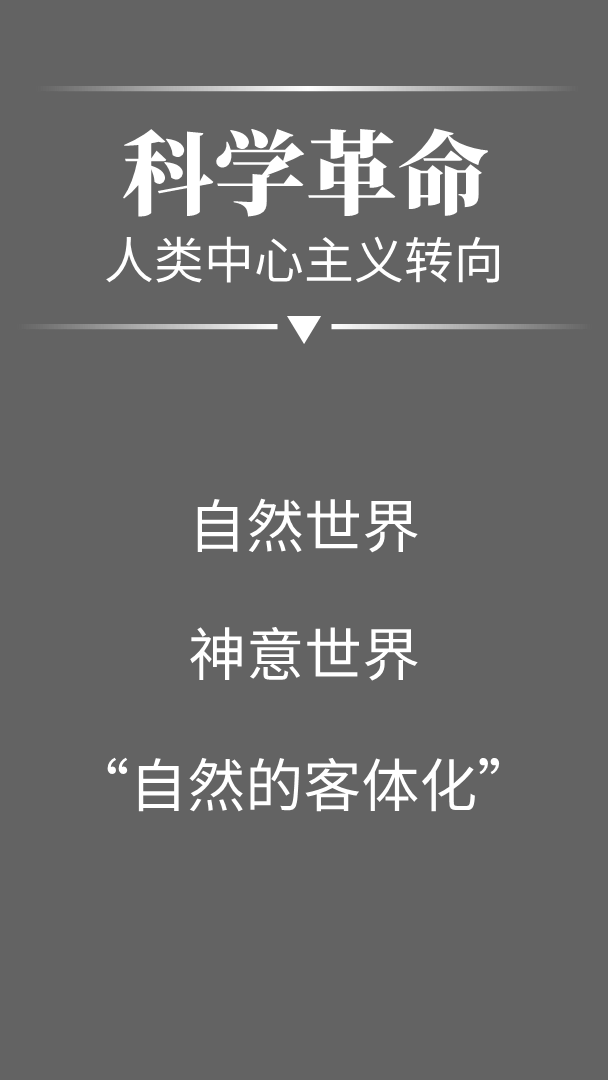

第一个转变:人类中心主义的转向

就是我们讲的两个转变,也可以看作两个脱嵌, 第一个转变就是,大家从整体的宇宙当中脱嵌,成为与自然世界相对的人类主体。 这个变化叫做 人类中心主义的转向 ,anthropocentric shift,这也是查尔斯·泰勒的术语。

当然这种脱嵌或者分离也是观念上的,在物理意义上我们当然是生活在地球上的,但是在观念意义上,好像我们可以脱离自然,把自己放在大自然的对面来观察它。

你想想看,这个图景,我们本来是生活在大自然的母体之内,我们像孩子一样,甚至是生活在大自然母亲的子宫当中,我们是一个内在的视角。

现在我们不仅分娩了,我们长大了,站在大自然的对面来观察、分析、研究,这是什么视角?

这就是现代科学的视角。

这个视角带来了一个假想的一种所谓局外人的视角,这个局就是大自然。

你想想这是非常有意思的事情,这其实是令人惊奇的事——我们在大自然内部,但是我们可以想像,我们好像站在了大自然外面来看待地球,看待生物,甚至看待我们人的生理、生命结构。

所以这时候人类作为一个考察者,成为一个观察的主体,考察的主体,叫subject;自然世界变成了考察的对象,变成了客体。客体和对象在英文里是一个词,就是object,带来了自然世界的客观化,或者是对象化。

所以在科学研究中,人类去考察,是主体,是subject,是积极的,而大自然是被动的,它是一个宾语对不对,它是一个宾格的存在,它已经失去了以往的那种神秘的、魅惑的精神力量的源泉(地位),当我们以冷静的眼光去看待的时候,它变成了一个客体。这是一个非常重要的变化。

当一个人经历了很多的思想、科学、观念的变化……像是培根说“知识就是力量”,那一位,他写过《新工具》什么的。据说他有一个说法,他说,科学是什么呢?科学就是把大自然拉到实验台上,拷打它、强迫它说出自己的秘密,说出自己的真相。

有人说这个原话不是他说的,学术界有争论。但是这个说法之所以流传这么广,是那一代人,前前后后像笛卡尔、莱布尼茨都有这种精神。

就是,一个自然,我们可以在实验当中,来控制各种变量,来发掘它的奥秘——什么奥秘,就是它有规律的。它不是那种奇幻的、捉摸不定的、神异的实然,而是有一个因果规律,物理的、生物的规律在起作用。我们看到的所有这一切,都是规律在起作用。于是整个大自然变成了一个可理解的事物。变成了像钟表一样可以把握的,我们知道了这个规律就可以把握它。

就像我以前讲过的日食、月食的例子。日食被看作是非常神秘的,有的时候认为是一种厄运的征兆。当你天文学搞清楚了,你不仅可以知道它是怎么发生的,you find explanation of why it happening,而且还可以预测下一次什么时候发生。现在我们对于日食的预测已经精确到几分开始,什么初亏,什么时候结束,完全可以掌控的。

当世界呈现出这样一种面貌的时候,我们知道它是怎么回事了,我们能预测它怎么样,然后怎么样?我们可以manipulate(操控)。

它是由各种各样变量造成的,这些因果关系。然后我们加入一个变量,就会改变它的结构,然后我们就可以什么?——这是后来我们熟悉的话,叫人类探索自然、发现自然的规律,然后利用自然资源改造自然、征服自然,成为了世界的主人。

当人类成为世界主人的时候,人类就变成了中心,这就是人类中心主义转变的意思。

这样的世界是什么呢?它是一个清澈的世界,它变成了一个没有魅惑的世界。当然我要强调一下,这不是一夜之间完成的,是一个非常长的时段。

我们现在发生了疫情,当然会有人祈祷,但是我们知道祈祷代替不了各种各样的隔离措施、防疫措施。如果让你选的话,你是选择一个口罩,还是选择一次祈祷?你现在肯定会选择一个口罩。但在中世纪黑死病的时候,未必。

所以 经过了科学考察的自然,这个自然已经不是万物有灵的宇宙的自然,而是因果规律能够解释的机械的世界,所以世界被去除了魅力,被“祛魅”了,disenchanted。 就是我们当时讲的,马克斯·韦伯讲的disenchantment。【点击查看课程第03讲-韦伯:为什么说“祛魅”是人类的“梦醒时分”?】

我们过去课程讲的,所谓过去的自然变得不自然了,过去那个充满了神灵的那样一个自然,现在反而变得不自然了。当然这带来了科学技术的高度发展,整个的工业化、城市化、商业、巨大的经济利益,这都是现代性了不起的成就。

自然世界的改变到了这样一个程度,几乎没有一个地方是原生的,现在有些(还得)专门要保护的,比如说热带雨林、自然保护区……不让人进入。

现在我们生活的世界已经很难叫自然世界,未被人类触碰的地带越来越少了。所以在文化研究理论、在城市理论里有一种叫social space,就是所有的空间都是被人类加工过的,都是留有人类的痕迹。

所以 我们现在生活的世界是什么,是人类有意图的行动和大自然的遗留物的一个混合,大部分情况都是如此。 甚至到了海洋、到了深海底……这个自然的世界已经不是原生态、原初的自然了。它是natural & artificial,是(自然)和人工造的东西混合在一起的,这个改变非常大。

带来的后果大家也知道。

有伟大的辉煌的成就,像城市,这是一个多奇妙的事情。你想想你如果坐飞机,在晚上坐的话——我第一次在旧金山机场降落的时候看到,从那个全部黑暗的地方一下子突然灯火通明,如果用一个外星人的视角来看的话,简直是一个非常壮观的景象,人类在多大程度上改变了世界本来的面目。

但是另一面我们造成了生态的破坏、环境的危机。2019年大家知道世界科学家共同体几千人发表一个联合声明,宣布人类进入气候紧急状态。这都是现代性危机造成的一个困境。

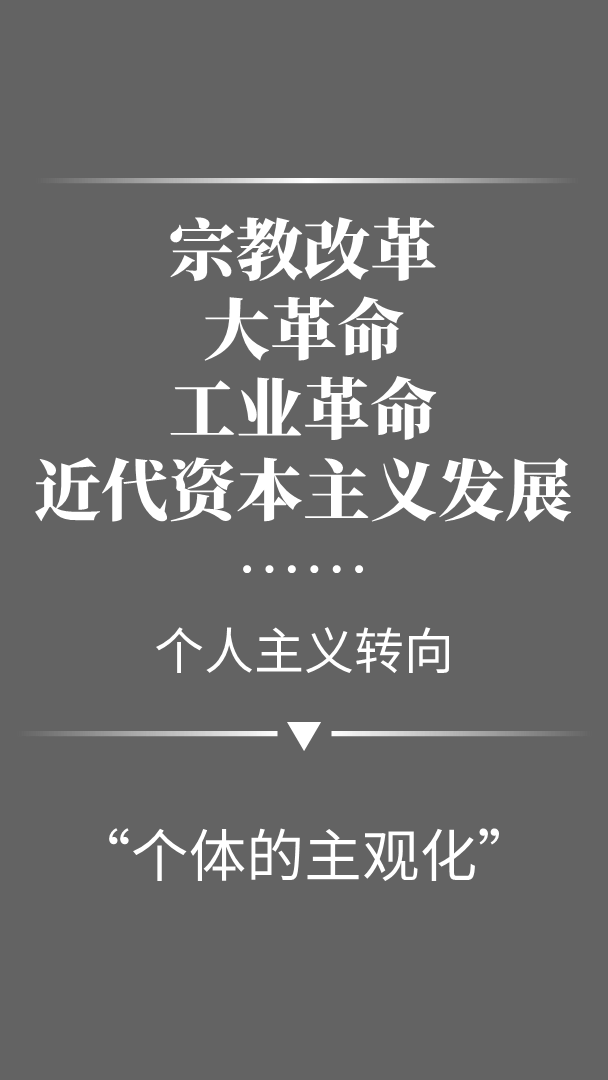

第二个转变:个人主义的转向

我要讲的第二个转变就是,个人从传统的社群关系中脱嵌出来,成为一种具有高度自主性的个体,这个被叫做个人主义的转向,individualistic shift。这当然也是观念性的。

我们变成个人这件事——我们不是literally(实际上)一个人生活的,不是离群索居的。individual这个词,它的原初的含义是是不可再分的最基本的单位。我们仍然是跟人相处的。但是这里有一个变化,我们在课程中沃尔泽那一讲【点击查看课程第35讲-沃尔泽:“原子化的个人”是怎么诞生的?】讲过,人是不可能脱离社会的。哪怕我们现在好像很多人生活在一种由于疫情(造成)的隔离(状态),但是我们仍然是跟外部有联系的。大家想过没有,如果这个疫情防控隔离的事情发生在没有互联网的时代,甚至没有电话的时代,那是多么可怕的一件事情。

“古今之变”一个重要的变化,不是我们是不是孤独地生活或群体生活,是群体生活的方式改变了。

也就是说 我们仍然生活在共同体里,但是我们不是被绑定在某一个特定的共同体当中度过一生。

在古代社会大部分人都是从生到死生活在一个特定的社群里,老家、一个村庄、一个小镇。因此你根本没有办法想象你离开这个群体会变成什么样子。因为你所有的一切,物质生活依赖于整个共同体,你的精神世界、你的道德观、价值观、你的理想、你的美好生活的想象全部是亲戚、朋友、左邻右舍塑造的。

所以这是一个organic community,一个有机共同体,这个共同体像一个生命一样。所以我们现在看无论是民谣、歌曲,它们在吟唱自己故乡的时候,都把它比作一个生命体。好像它是有灵魂的、是有感知的、是有情感的,我们跟它之间有一种很深的纽带,有一种sense of belonging,一种归属感,一种attachment,一种很亲密的依恋关系,就好像我们是血肉不可分离一样。

但这种事在现代发生了变化。

“古今之变”以后,最重要的变化就是人开始流动了。

你想想现代化的这些过程——当然我再说一遍,不是一夜之间造成的,是几十年、几百年。

在中国我觉得特别显著的是,中国这几十年的经济生活、社会生活现代化的速度如此之快,我们有大量的流动人口,民工,对不对。

我开课的时候讲过,大家知道春运对不对?为什么会有春运?因为中国人注重传统,我们要过节,有年味——那为什么古代社会没有春运现象?

因为人们不流动。严格地说人们(流动)也流动得非常少。人们就在自己的家里,所以没有春运现象。

大规模的流动开始,城市化、商业化、工业化,所有这些都是导致人大量流动。 流动带来一个非常重要的变化是,我必须离开我原来所属的那个传说当中永恒的、不变的、血肉相连的共同体。

我离开的时候有难过吗?有难过的,有伤感、有怀旧、有乡愁(nostalgia)……这些东西都有,但是我仍然是可以离开的。然后我追求了新的生活——这不意味着我变成了孤独的一个人,我进入了新的共同体。我到广州去打工,然后有更好的机会我去了上海,然后我去了北京。

我离开了一个共同体、一个社群,我进入了新的共同体,我并不是原子化的个人。但是,没有一个共同体是判定我永远要属于它的,我原则上总是可以离开的。

所以现在的共同体是一个 自愿的共同体 ,或者叫自愿的社群,volunteering community。你甚至可以改换自己的不仅是故乡、居住地,你还可以改换自己的国籍。今天在世界上大概有几百万的华人在海外永久性地生活。

然后你会发现你需要有自己的计划、需要有自己的剧本,因为这个共同体不能给你提供一个剧本了。

所以你就会发现原来那个据说是血肉相连的共同体是一个神话,是一个说法,而唯一不能分离的、血肉相连的是你跟你自己。 你的胳膊和你的腿不能够身处两地,你跟自己是分不开的,所以 这个时候,“人的生物界面是个体的”,这件事才变得重要了。

以前我们在生物界里面是一个个个人的,但是这个重要性并不凸显。我们在传统社会中总是左邻右舍、总是熟人社会,总是在一起生活,但是后来我们开始流动,个人的重要性就凸显出来了。

这就造成了所谓个人主义的转向。

“个人主义”首先是一种社会观

注意, 个人主义它不是一个个人观,它首先不是一个个人观——个人主义是一种社会观。 个人主义是关于我们这个社会如何构成的,我们每个人是怎么自我理解的。

我们以前有“个人”吗?有“个人”,但是我们没有个人主义,我们把个人看成是社会塑造、社会构成的个人。而现在个人主义观点是一种社会观,是说社会是由个人构成的,或者是我们每个人对自己的理解,叫做individual-based self-understanding,是个体本位的自我理解。

当然这是一套观念,但由于这个观念有了以后,最后有了很多很多相应的社会规范。比如你做的事你要个人负责。以前可以株连九族,现在没有了,法律上基本没有这个东西了。“父债子还”这些东西已经没有了,风俗上可能有,但是法律上你不能够。每个人都是为自己个人的行动负责,你的亲戚你的朋友可以帮你,但是legally speaking(法律上来说)他没有这个责任。

所以这里带来一个很大的变化。

当然它是一个很大的成就。你如果可以离开任何一个特定的共同体,没有被这个共同体束缚和绑架,你可以开拓自己新的生活,进入到新的地方,接受新的规范。 这带来了过去难以想象的一种个人成就、个人自由,这是传统社会里非常难想象的丰富性、多样性。

这当然是一个……但也有人认为会带来困惑,但是呢那种感受总是mixed(混合的)。我不知道你们今天来听直播的朋友有什么个人的体验。其实你看在50年前、100年前,你问一个人的祖籍,然后我们现在也要填各种各样的表,什么就学申请表,在填籍贯的时候,我在学校里就遇到有的同学,就特别难填。

你的籍贯是什么?山东、河北、广东,(开始)很容易填,后来你会发现讲清楚籍贯非常麻烦。比如我父亲本来是生在宁波的,后来他到了上海,然后我是生在什么什么地方,然后小时候在哪上学……这个社会就是这样流动的。

然后你要讲一个故事,关于你是谁,你的这个故乡的故事就变得非常复杂。你的诞生地,你父母的祖籍,和你自己、对你来说你成长的那些地方,它需要一个story,一个比较麻烦、丰富、有趣的故事来讲。这个过程里会伴随着很多很多体验,有哀伤、有忧愁、有欣喜,有看到新的世界的那种带给你的冲击、惊讶,你探索的好奇心。

当然这就像一首歌里唱的“外面的世界很精彩“,有时候“外面的世界很无奈”,这就是现代人的成就,代价就是有孤独感、漂泊感和乡愁。因为一个凝固的、一个比较稳定的共同体,给我们带来了好像家一样的感觉,我们总是可以回去,有一种归属感。

我们现在仍然可以搞一个什么同乡会什么的,但是它已经不再像传统社会那样确定和稳固了。所以,那个纽带关系变得松动了,或者说是淡泊了。这当然也是现代性困境的一部分。

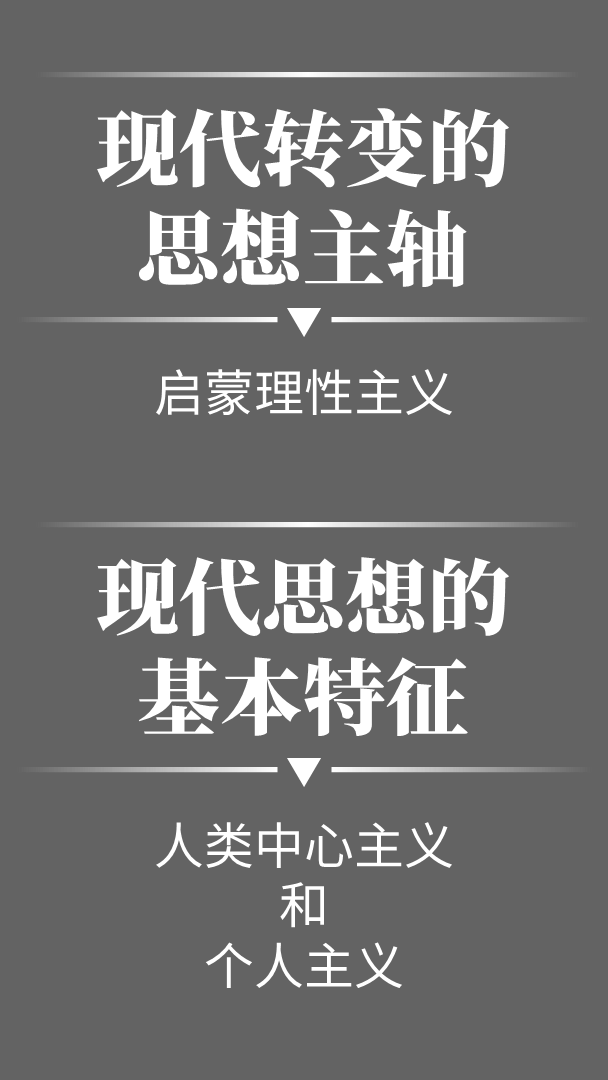

古今之变的动力——启蒙理性主义

造成这个变化的原因动力是什么?

启蒙理性主义,在观念上的解放。

因为造成这两个大变化,都跟现代化的过程有关。一个是跟科学有关。科学当然是启蒙,是理性主义。理性主义在启蒙时代之前就有,我们可以追溯到柏拉图,古希腊的理性主义,著名的柏拉图《理想国》【点击查看《理想国》电子书】第七卷的开篇讲的,洞穴寓言。

在启蒙理性主义里,一切要以理性为准则,康德讲的大胆利用理性,如果不经受理性、想逃避理性检验的那些所有的权威、宗教、法律反而会引起人的怀疑。那么在这样一个强势的启蒙运动主导的理性的推动下,科学事业(发展),然后开始有什么,现代资本主义,所有现代化的这些,包括官僚制度,就是韦伯讲的bureaucracy,都开始发展了。【点击查看课程第05讲-韦伯:工具理性会带来什么问题?】

第一,这是一个蛮长的过程,也是查尔斯·泰勒讲的,the Long March,是一个长征。

这两个过程,人从自然世界中脱嵌出来,和个体从群体当中脱嵌出来,这两个过程是并行交织的,不是先后关系。首先发生在西方,有四五百年的历史,它这里面就带来了两个变化。我们说“古今之变”变在哪里呢?首先是观念的变化,不是个别人的观念,是群体的观念。

变化是什么呢?一个就是人类中心主义的转向,由什么造成的?科学革命,一个自然世界,后来有一个中世纪主导的神意的世界,到了自然的客观化,到了最后人类和自然可以两分离。

还有一个变化是个体主义的变化,个体主义的变化这里面蛮麻烦的,这里面有宗教改革,马丁路德时期的宗教改革,因信称义啊什么的,就是我个人可以直接对上帝负责,我不要通过教会中这些中介、代理人。当然学者有研究,基督教教义里面跟西方的个人主义是有蛮深的关系的。

我在课程里说过一句话,就是说,个人主义和群体主义(或者说集体主义、社群主义)不是中西的差别,而是古今之变。也就是说在所有的古代世界都是群体主义的,个体主义或者说个人主义是现代的现象。但是,个体主义首先发生在西方,它可能跟宗教是有一点关系的。

我顺便可以说说李筠老师的课《西方史纲》,今天我收到了他新出的书《西方史纲》。你要知道我们这个课的前传的话,就去听李筠老师的课。【点击查看《李筠·西方史纲50讲》课程】

就是说,基督教的文化,对于最早发生个体主义的转变还是有帮助的。

个体主义的转向就造成了个人主义的这样一个文化。

所以总的来说,古今之变是什么?

“古今之变”最简单的总结就是两大观念的变化,自然世界的客观化或者对象化,个人的主观化 ,个人不再属于群体了。

所以这就瓦解了前现代整体的宇宙秩序,里面的核心推动力,当然我们可以分开来讲——你想,人从自然中脱嵌出来主要是科学革命,这当然和理性有关系;那么推动了个体主义转向,这里面有几方面的原因,有宗教改革,有大革命——法国大革命,美国独立革命,还有工业革命,近代资本主义的市场、商业机制的建立……等等,这些当然都跟理性有关。

第一个难题:人生意义问题

它带来一个什么问题呢?

它是有代价的。它带来了两大难题,一个是人生问题。

我们在第二个板块“现代人的精神危机”里面讲过,在古代,人生的意义比较容易确立,是跟群体、跟整个宇宙放在一起的,有宗教、有传统、有天道。你遵循传统的习俗规范或者宗教信仰,它背后有高于人类的依据,这些依据你不用问,他是在那里,它是自明的,或者宣称是自明的。这种依据有点神秘,但是被看作天经地义的规范。

你想一想,君君臣臣父父子子,君臣父子应该做什么,就是君要像君,臣要像臣;当然还有男尊女卑,三从四德;这些都是在规范你。你按照这种规范习俗来安身立命,你获得了生活意义的指南、道德指南,你获得了生活的确定性。这个是好儿子,这个是好父亲,谁家有一个好媳妇,多么贤惠……诸如此类。

但到了现在,所有这些东西,到了现代,不再那么轻易相信,神啊、传统啊、天道啊。不是说没有人信,是有人信的,各种宗教还是在的。但是有一个麻烦在于,这是泰勒讲的,就是在传统社会,相信神是一个default setting,是一个默认选项,就像机器出厂时的默认选项。

而现在不是,现在不相信什么是不需要给理由的。你相信什么,噢,你信了这个教,为什么?你反而需要给出解释。而以前在传统社会,你什么都不相信,你才需要解释。

为什么人生的意义变成一个难题呢?不是没有答案,而是有太多的答案,每个人都有答案。

我在加餐里面用了一首歌,“谁出的题这么难,到处都是正确的答案”。于是最后取决于你自己,你自己来选择,自己来负责。因为没有标准答案,所以你选的答案你来负责。这当然跟存在主义、萨特……都有关系的。【点击查看课程第15讲-萨特:为什么自由是一种沉重的负担?】

所以这个难题在于他失去了统一权威答案的时候,有了太多的答案,取舍就是你自己的选择。

个人自主性,这是一个非常、非常高的成就,因为你自己可以选择了,但它也是很沉重的负担。 所以埃里希·弗洛姆会写《逃避自由》什么的。有的人讲,我有点同意这个观点,就是说自由主义,或者说个人主义的自由主义,它的生命哲学是一个强者的哲学。就是我选择,我愿意,我认。我愿赌服输。

不过,不是每个人都做得到,一个人也不是总是能够做得到,哪怕他是强者。所以就带来现代社会那个,昆德拉讲的,unbearable lightness of being,“生命中不可承受之轻”等等,这个我们在课上已经讲了很多了。

第二个难题:社会秩序问题

第二是社会秩序的问题,这也是比较麻烦的。以前古代社会,我刚才讲了,是有古典意义的权威,就是按照等级,我高于你,你低于我,你要服从我;或者低下的人也说啊那你高于我,我服从你的权威。学生服从老师,儿子服从父亲。

但这个东西你想想看,到了现代社会,自然的变成不自然了,自然等级,我们发现原来是不自然的——没有这回事,没有人的高低贵贱,没有男尊女卑,人们全是平等的。这是一个很大很大的变化,当然跟大革命有关。

我用一两分钟讲一个特别精彩的例子。美国《独立宣言》起草者之一,托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson),他的《独立宣言》的手稿放在美国国会图书馆里。研究的人就发现里面有一句话叫“Our fellow citizen”“我们同胞公民”,会发现,公民citizen这个字被涂改过,大家非常想知道以前最初稿写的是什么,大家就去猜“爱国者”还是什么,都猜得不对。

后来到了2003、2004年,有一种高级的光学手段,可以在不损害手稿的基础上来看他下面写的字,用光透视的方法。后来你知道他写的是什么吗?原来写的是“Our fellow subjects”“我们的同胞臣民”。

你想想,在那个时刻,杰斐逊说如果我们写“臣民”,就意味着我们还承认一个等级,他觉得我们做《独立宣言》的时候,说人人生而平等,我们再也不能接受所谓subject,我们是一个公民,所以他把这个词改成了“公民”。

那么 这就有一个麻烦,我们每个人和每个人是平等的——那么,你凭什么要统治我?我为什么要服从你?你要统治我,你给我一个理由先。

这就是现代社会秩序的困境。

因为传统社会不需要理由,传统社会有一个等级结构的,我只要一个claim,我只要宣称,君权神授,朕即天下,好了,claim,that’s it(就是这样)。

那么现代我需要给你理由, 理由是什么?理由就是可质疑、可辩驳、可修改、可讨论,那才叫理由,才叫reasoning。

那最后现代人找到的理由是什么?人民主权(Popular Sovereignty)、社会契约论(Social Contract)、同意理论(Consent Theory)。

大家读卢梭,他的《社会契约论》【点击查看《社会契约论》电子书】,他的理由是我们服从人民主权,或者我们服从社会契约,或者我们同意把我们的一部分权利交给一个政府,不是因为你天然高于我,已经再也没有这个等级了,是因为我把这份权力——让你代表我,同意你代表我,或者我们签订契约,我服从于你,其实就是服从我自己。

所以现代这种所谓民主社会、同意理论,是由于我服从我自己,所以我是一个self-government(自治),而不是奴役。

当然它会麻烦吗?会非常麻烦,因为什么叫人民的意志,大家想一下,人民的意志非常麻烦,人民是一大堆人。而且人民的意志会改变啊,你每个人的意志会改变对不对,那人民的意志也会改变,这就是现代西方社会遇到民粹主义的问题。一个领袖特朗普会宣称我代表人民,还有好多美国人民不同意他怎么办?没有选他的人怎么办?人民的利益怎么获得?这是非常麻烦的。

现代性——未完成的规划

所以现代性带来了伟大的成就,平等、自由、多元性,这是蛮难逆转的。有人认为不是,有些精英主义的人听完非常不高兴。但我认为这是伟大的成就。以前的传统社会听起来非常美好,才子佳人、帝王将相的故事,但那是少数人的特权,那些文本是精英写成的,有大批的普通人、陌生人的故事没有被讲述,那些苦难的故事。

但是它(现代性)带来了,无论在心灵生活和社会生活中,都带来了巨大的挑战。我们解决了这些问题吗?我们整个的课程就是讲,20世纪这些重要的思想家在探索一些方式,比如说交往理性、比如说社群主义的视野,比如说怎么样来安排一个好的社会……

但是仍然没有解决,所以现代性还有它非常具有挑战性的未竟的难题。所以哈贝马斯说,现代性是一个incomplete project,是一个未完成的规划。

答疑环节

下面我们看大家的问题。

提问

对“纯天然”、“有机”的追捧有没有什么思想传统?

我说的是我个人的想法,不一定正确哦。

我认为追求有机食品,它有健康上的依据,包括卫生、健康、营养学上的依据,我相信是有的。

但它造成的文化现象是more than that,比这个还要多。是因为我们和大自然失联了,也就是说在某种意义上,我们跟大自然,“自然母亲”,失去了古代那种传统的依恋关系。我们通过“自然的”“有机的”“纯天然”的一些产品,我们在使用它们的时候,好像安抚了我们离开或者脱嵌于大自然的这样一种乡愁,这样一种哀愁,我们好像恢复了某种跟自然的亲密的关系。这是我的一个speculation(推测),没有什么科学依据。

健康原因当然是一个原因啦,但当它变成一个symbolic象征意义的文化消费,我认为是,我们现代人告别了大自然,或者说得确切一点,我们失去了那种整体性的、“天人合一”的关系,这种失去给我们带了巨大的成就但也带来了代价,就是我们一直是有一个遗憾在那里的。而这些新的“天然的”东西,它作为一个产品消费,它弥补了我们这样一种缺憾。

提问

如何理解特朗普今天疯狂到极致的个性?

其实我写过特朗普,我到时候在小加餐里回答你吧。

我们讲两点。一个是 特朗普作为一个政治素人,他是一个“局外人”,他回应了以前建制派政治家忽视的那一群人的利益、诉求和声音,这一点不要低估。 美国传统的建制派变得保守了、变得僵化了,他们没有看到很很多比如“锈带”地区的工人在全球化处境中遭受的苦难。

特朗普的崛起是代表了这些人,或者说他某种意义上回应了他们的呼声。

但是他其实是,他其实没有把握好美国的传统的复杂性,他想把美国变成一个完全基督教的白人的世界。可美国从一开始就不是这样的。这个我跟我的一些学者朋友也是有争论的。他(特朗普)说Make America Great Again,他其实要Make America White Again,这个呢,它会使一部分选民非常非常兴奋,觉得我们找回我们自己的国家,我们不会国将不国了,但是他会失去另外一部分人民。所以他如果是一个伟大的领导者或者政治人物,他应该弥合在选举之后这个社会造成的政治分裂。

但是他上台以后,他加剧了社会的政治分裂,这是他的问题。我不认为他真的是脑子有问题或者怎么样,他其实是非常难处理,怎么样一方面迎合自己选民的基本盘,大概30%—40%的人是无论他做什么都会支持他,他要保住这些。但另一方面的压力他怎么来回应,他找不到一个方案,这是一种非常困难的局面当中要做出好的选择,他找不到更好的方案,我认为这是一个他的问题。

提问

古今之变之后,个体更加突出,刘老师也为我们介绍了那么多思想家的思想,但我们终究要回归个体,选择自己的持方。当然每个人都有自己的选择自由。请问,面对这么多思想家的参考,我们自己应该怎样借鉴,并最终选择自己的持方?想听听刘老师的思考。

这个问题的表达,不知道我理解得对不对,就是说,在有这么多选择的时候,我们怎么样做得更好,怎么样更好地做出正确的选择、做出有效的选择。

我想是这样,我们讲泰勒那一讲【点击查看课程第36讲-泰勒:如何“成为你自己”?】的时候,讲到桑德尔那一讲【点击查看课程第34讲-桑德尔:当代人需要为历史事件负责吗?】的时候,其实 我们不用把自己完全理解成一个原子化的个人来做一个个人主义者。 或者不要说个人主义, 我们维护我们生活的自主性,我们要看到一个方面,就是他人、社会关系、别人对我们的塑造,它不是一个纯粹的自由的障碍,它是我们自由的资源。

你想想,我们一般怎么样来进行一个好的选择呢?

我们需要有理性反思,大家知道,反思是人类的一个faculty(机能,身体的和精神的能力),是一个特别卓越的能力。人是很有意思的,我们不仅是行动的,我们可以思考自己的行动。我不知道动物能做到吗?而且我们能思考自己的思考,就是我们是有高阶思维的,就是叫second order reflection(二阶反思)。

但是大家想想,这个second order reflection(二阶反思),有时候你是以自我对话的形式在内心展开的,你跟自己在说话。(那么)你反思的时候,你是需要有资源的,你不能站在一个空白之地反思。

首先反思需要有语言,需要有这个概念,需要有资源,需要有一些参照:为什么别人做得好,为什么别人的工作是更顺利的,别人的创业是更成功的,别人的亲密关系、爱情、婚姻是更美满的。你没有这些视野(是无法反思的),而且(这些资源)不是表面的,你会跟这些人接触。(像是)说,你怎么能够有这么多朋友?为什么你是受人喜欢的?或者为什么你能够特立独行,根本不管别人对你的臧否,你是怎么做到的?

所以我们经由跟他人的交往、和他人的对话——这是我们获得自主性的一种资源。 他人的关系不只是障碍,有的时候是障碍,但是经常是我们的资源。

这里面当然就会出现你怎么样平衡:我既在这个关系当中(受益)——这个关系包括各种各样的关系,友谊、同事之间的关系,(它们)是具有生产性的(productive),它是能够促进你成长的——但它有的时候当然也会限制你,这里面当然是一个非常复杂的平衡。

查尔斯·泰勒讲过一个说法叫“强评价”,a strong evaluation,我们每个人在评价时,“我认为好”,“我愿意”,这是一个个人评价;但是可能还有一个“强评价”,就是说你要给出一个更多理由、更充分理由的评价,对你这样一个选择。

当然这些说法都是特别抽象的……(打个比方)比如你在事业当中,你是选择薪酬高一些的,还是选择一个自己更喜欢的,对自己的发展成长更有空间的,或者你愿意做的事情。这里面会出现如何评价好的问题。

但是这个评价,第一,它需要在跟人交往交谈讨论当中产生,它(才)是更有力的;第二,因为在生活当中的选择往往不是either or,要么如此要么那样,它往往是一个分寸感、尺度、比例关系。

大家知道这是亚里士多德讲的“实践智慧”,往往不是非此即彼的选择,我们所有的事情大概都是有一个分寸感和比例原则,而这个分寸感和比例原则的把握,它一定是要有丰富的经验和阅历。而你的经验和阅历是哪里来的呢?是在跟人的交往中来的。阅历和经验还不光是交往,是交往和思考中获得的。

所以为什么读书是重要的,思考是重要的。但是中国人讲,行万里路,读万卷书,读书和行路其实是深入在这个世界里面。所以这两方面都是重要的。

那么我的point(要点)是什么呢,第一是要有阅历,第二是要有思考。但总体来说, 你的阅历和经由反思的阅历就会把你的社会关系、你的友爱关系,变成你更好选择的资源,而不是障碍。 这是我的观点。

王立铭老师提问:

“古今之变”无法逆转,人类也不可能人人都是思想家,那么我们的焦虑究竟何处安放?靠药物、靠机器?

当然最好的解决方式是王立铭老师发明一种药,让我们大家都能够安放。(这是在开玩笑。)

王立铭老师这个问题当然很具有挑战性。但是我认为,先要问安放是什么意思?

是我们对每个问题都有好的答案,然后我们的社会生活、我们的心灵生活能像启蒙时代那些乐观主义的思想家说的那样,像一个钟表一样精致地、无差错地运转,这是安放吗?

这个第一是不可能达到的;第二,它达到的话,这是一个多么令人沮丧的生活!是so boring and tedious(无聊又乏味)对不对。

人类没有办法完全摆平自己,我们是在矛盾动荡当中寻找意义的,这个意义一定是跟我们人类的可错性、人类的不完整性在一起的。

所以第一,我认为安顿这个东西,它不是一个像钟表那样能够找到规律的这样一种方式。实际上我们现代人的焦虑也是现代人的成就和现代人的意义的一个组成部分,实际上它是a matter of degree(是一个“度的问题”)。我们现在因为大家隔离了,生活变得太枯燥了,我们受不了。但是如果我们太跟人交往的话,又会觉得太不确定。所以这里面有一个比例原则问题。

我还想说的是什么?就是说,那三个趋势(自由、平等、多元性)是不可逆转的,意味着我们永远在问题当中。但是我们有理性,理性不是无往而不胜,这个大家知道。但是有一个东西是非常重要的,就是现代人、我们学会了开始用理性来寻找问题的求解方案, 理性是我们应对所有问题的主要方式,理性并不是万能的,但它是人类能够有的最好的应对问题的方式。

大家想想这个,理性交谈往往失败,我们现在跟人(理性交谈)失败的时候,我们用的一个蔑称,在吵架的时候(会骂人家)说“你是‘脑残’”。大家仔细想这个词很有意思,“脑残”是什么意思,用“脑残”这个词骂人意味着,如果你脑不残的话、你是一个智力健全的人、你是一个能讲理的人的话,we’re in a different situation,我们就能处在一个更好的谈话情景当中。

于是当你使用“脑残”(骂人)的时候,你仍然是在诉诸一个理性的标准,是理性、说理的faculty(机能)。我说你“脑残”,当然这可能是一个误解,但是仍然是说你没有达到一种智力的、智性的(intellectual)说理水平,所以才使我们变得这么糟。

这是一个负面的例子,让我们来看现代人处在自己特定的问题当中,也发现了自己特定的解决的方式。我认为(这个方式)是理性,特别是交往理性。当然配合现代技术的发展,我们可以通过很多测量的手段更好地了解自己,这当然是王立铭老师更专长的领域。

提问

我想请问刘擎老师,韦伯提出科学理性带来的现代性问题,康德在纯粹理性批判里面也提出了类似的问题,为什么说韦伯是现代性思想第一人?

这其实是一个相当学术的问题。如果你真的读过康德的话你就明白,康德的理性那三个领域,理论理性、实践理性、判断力,它三个领域分开,都是能够self-sufficient的,都是能够自立的,能够自足的。

为什么韦伯是第一人?这当然不是我说的,其实好多人都说,包括哈贝马斯。

哈贝马斯他写交往理性(《交往行为理论》)的时候,第一章、第二章,两章就在处理整个从康德到黑格尔到韦伯的问题。韦伯就发现了它(理性)不能自足。就是说康德提出了——这里面太多的学术问题——比如说他设定有一些东西我们是不知道的,比如说物自体……但它(康德的理性理论)是一个建构性的,那个大厦在那里——

我们用一个形象的比喻就是,康德建立了现代性的理性大厦,但是韦伯为什么是现代性问题的第一人?它(理性)是变成了problem,他(韦伯)发现了这个大厦是有漏洞的,比如说它造成了工具理性和价值理性的不对称性。这个大厦是摇摇欲坠的,或者说是非常不平衡的。所以我没有说韦伯是现代性理性的第一人,是现代性问题的第一人。

当然这个问题太学术了。当然哈贝马斯也会同意康德是现代性的第一人,他认为黑格尔……这个,如果你要真的了解这个问题,可以去看我写的关于哈贝马斯《现代性的哲学话语》里面的一个问题。【点击查看《现代性的哲学话语》电子书】

提问

人到底能不能找到自己的终极意义?柏拉图的洞穴会不会是洞穴嵌套洞穴,永无止境的嵌套使我们永远无法脱嵌?

这里脱嵌这个词用得不对。但我理解这个问题。我把这个问题作为最后一个问题,因为这个问题上我是有心得的。

柏拉图的洞穴是讲什么:有些人生下来天生是奴隶,被捆绑在那里,他们每天看到的都是洞穴里面的洞壁上面自己的幻影(后面有人打着火把),他们一生下来看到的、这就是他们的整个世界,然后有一天突然有一个奴隶被人解开了桎梏,带到了洞穴之外看到了太阳,看到了阳光底下光天化日的世界,看到了真相。就,wow,原来以前我们全部在幻影之中。

然后发生了两件事:

第一,他再也不愿意回到那个洞穴里去了,因为那是一个蒙昧的世界。

大家知道enlightenment(启蒙)是什么意思?enlightenment(启蒙)的意思是“(用)光照亮”,而洞穴寓言就是第一个,我把它叫做启蒙的原点prototype,就是你被真理的光芒、真善美的光芒(对柏拉图来说是一样的[意思是说柏拉图也是“奴隶”之一])照亮了以后你摆脱了蒙昧。

但是这里有一个问题,你怎么知道你出来以后看到的是太阳?看到的是光天化日之下的真理?你怎么知道不可能是第二级洞穴?那个太阳是假的,是个日光灯?

这个问题其实是非常有意思的,因为我们并不知道,我们并不是上帝对不对。

那么,我认为这里面是有一个,我自己的阐发。我们现在对启蒙理性主义有很多批判。启蒙,可能我们没有启蒙时代伏尔泰那一代思想家那么自信,说我们就可以通过理性来把握真理。

但很可能是这样,我们如果谦逊一点,我们可以想,我们即使到了洞穴之外看到的并不是真理,但我们看到了另外一个洞穴,哪怕它是另外一个洞穴。

当我们看到这(以前的处境)是一个洞穴的时候,我们会醒悟一件事情,我们以前所在的是一个洞穴,它不是整个世界。

就是你把你的处境相对化了。就像我说的,只有你听过另外一种方言,你才知道你自己说的是方言。本来你以为你的语言是这个世界唯一的语言。

早前有一个笑话,东北一个老太太遇到传教士,说这些洋鬼子真好玩,他们不把水叫水,把水叫窝头。water,把水叫water,“窝头”。因为这完全是一个自我文化中心主义的一个设置。但是我为什么要说这个笑话,就是到最后他会明白,当你听到有人说water的时候,你知道你(自己的语言只)是一种语言。

也就是当我们走出洞穴的时候,(即使)我们看到的并不是一个光天化日之下、真相大白的真理世界,我们仍然把我们自己的处境相对化了,这就是反思的开始。

再比如说,我们这代人打孩子是通则,不打孩子是例外,而你们这一代人可能打孩子是例外,(这是)怎么变化的?

(因为)我们看到了世界上更文明的教育孩子的方式,他们那些孩子教育出来,最后这个世界、他们的秩序也没坍塌啊。那个(方式)就是真理吗?未必。但是我们从外面的世界看到了,自己并不是一切,自己的生活自己的习俗(不是一切),也就是把自己的习俗相对化了。相对了(之后)都在学习。我觉得美国人可能看到了中国的某种家族企业或者说生产组织方式,他们也可能会得到一些启示,他觉得不一定这件事“非如此不可”,可能有别的方式。

所以我的point(要点)在哪里——在一个后启蒙时代,我们已经放弃了像启蒙思想家那么乐观的进步主义的信念,但是我们仍然可以维持这样一个信念:你看到不一样的风景、看到他者的存在,是对你自己的生活的改变带来一些启示,这是启蒙最可以有的低限度的意义。

Even better(或者还有更好的可能性是),当我们在一起商量的时候,当不同文化传统、不同文明的人在一起讨论的时候,可能我们会获得的更多。

在发布课程结语的城邦状态下面,收到了很多特别感人的留言,我在这里要非常非常谢谢诸位。我希望以后还有机会能和你们面对面的谈话,今天看不到你们,这是非常遗憾的。我今天可能讲得有点仓促,敬请大家原谅。

今天我就到这里,和大家再见了,谢谢大家!

热门留言

淸风徐来:培根说:“科学就是将‘自然’拉到实验台上拷问,逼迫其说出自己的秘密。”这是刘擎老师直播,我听到的最震撼的一句话。

刘擎(作者) 回复:哈哈,这句话确实给人印象很深。不过这句原话是不是培根说的,学界目前还有争议,这点还是要说明。(来自编辑)

光明:得到史上最强直播,居然有重播,幸福😘

Yasion姚延勋:这篇文稿是谁做的?是不是裘德同学,你怎么如此优秀!刘擎老师的课好,做文稿的编辑水平也好。而且现在居然可以回看视频!我又一次被惊艳到了!

刘擎(作者) 回复:谢谢^-^(来自编辑) 补充:裘德同学不想把这条留言放出来,我表示不同意(刘擎)

qingwen:今天听完了全部40讲及直播,我觉得我会再听第二遍,第三遍,这是得到第一个想听完一遍马上再听第二遍的课程。我觉得主要原因是老师讲的非常好,让我对这些只听过名字,甚至名字都没听过的思想家们有了一次近距离接触。原来以为思想家,哲学家离自己好远,忒高大上,不知道他们到底是在研究啥,思考啥,对我们到底有什么意义。但是听完后原来我们现在认定的很多价值观,很多做事的准则就是他们的成果,突然觉得自己离他们很近,这种感觉不错。其次就是我以后再也不会畏惧那些思想哲学的书了,也许我也能去买一本看看,因为听完老师的课觉得他们的思想真的挺有意思。谢谢刘老师,谢谢编辑。

刘擎(作者) 回复:谢谢你^-^(来自编辑)

淸风徐来:再看直播,让我想起,明代讲造园书里有一句话,叫:“略成小筑,足微大观也。”老师这次直播只能算是“略成小筑”,时间太有限,古今之恋的故事实在太多、太深奥了,我们只能在有限的局部去参悟整体,真有点“仰观宇宙之大”的感觉。士不可以不弘毅,任重而道远吧。

爱丽娜:感谢刘老师,一小时定乾坤! 直播中被受到震动的句子:

He wants to make America white.

我不知道动物能思考吗?

如何安放我们的焦虑?关键是如何安放?

韦博发现不能自主,发现大厦有漏洞,岌岌可危。

韦博是现代性问题的第1人。

反思他者的重要: 最后一个问题是柏拉图的《洞穴理论》,即便洞穴之外还是洞穴,像俄罗斯套娃一样,只要意识到过去那是一个小的洞穴(小我),就是反思的开始,从我的角度看到了你的存在,看到了他者,看到了不同。从而认识到改造是必要的。

不见不念:老师您直播中提到:“人口的流动”,“人不再是被绑定在某个特定的群体之中渡过一生”。那这个“群体”是否可以宽泛的理解包含:大到一个“国家”群体?小到一个“家庭”群体?如果是,那是否预示着这两类或更多类的群体也将不再牢固?甚至瓦解?

刘擎(作者) 回复:是的,可以参考课程正文的第35、36讲。(来自编辑)

庆庆:加餐里有视频回放了,开心😃 感谢裘德小可爱的工作,可以转给没有听到直播的亲友了。 前天听完直播,写了个文案去朋友圈卖课,卖出了两份,超过了一份的承诺,小小叉个腰。

另,4个小时的直播什么时候安排上呢?期待(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

------我是卖课文案的分割线------ 作为一个没有粉丝、却爱护朋友圈这个自留地“羽毛”的人,七年来,第一次为一门(你可能觉得离自己挺远的)思想史课程疯狂打电话!

这门课程是刘擎老师讲的《西方现代思想40讲》——听到这个课的名字就想起身的独秀同学,你坐下,看完下面的文案再走不迟。(看完后快去买课,然后在评论区留言噢~)

今天晚上刘擎老师在得到APP上直播,他有一种催眠般的魅力,用合唱团level的声音,以一人之力,把观念的“古今之变”,讲成了一台舞台剧。

直播创造了一个奇观——含“得到率”奇高,在评论区至少能活捉15名以上,得到的创始人和得到系名师。这些迷弟迷妹分别是:

得到创始人:脱不花,罗胖;

得到系老师(排名以我瞎想的,离刘擎老师领域,由近及远):施展(国际政治),李筠(西方史),顾衡(通识),刘晗(法学),陈海贤(心理学),黄昱宁(文学),香帅(金融),李育辉(组织行为学),刘润(商业),王立铭(生物),仇子龙(基因科学),高爽(天文学),汤君健(团队管理)。

所以刘擎老师是当之无愧的,在得到系名师中,圈粉最多的,“老师们的老师”!

再归纳6条卖课文案:

1.套用言情剧的台词,刘擎老师能够满足你对中国知识分子、学者、教授的一切想象。他就是谦谦学者本者,温润如玉本玉!

2.你费劲巴拉,花了几年琢磨出来的一个能通用的道理,自鸣得意,觉得自己好有思想好有深度,四处显摆,爱到不行。然后听了刘擎老师一节课,夸嚓,全给你说明白了。然后就想捶胸顿足,哭天喊地——原来我这个想法和韦伯/萨特/伯林/哈贝马斯,撞!车!了!为什么没有早20年听到这门课,那不就直接站在思想巨人的肩膀上了吗!我没成为思想界的牛顿,全都怪没早早听到刘擎老师的课!我对不起我自己,的潜力! 种一棵树最好的时间是20年前,其次是现在,还等什么自行车,快快去买课!

3.思想巨匠的观念对我们日常生活的影响无处不在,我们就活在观念组成的空气里。当你了解这些观念空气的源头以后,别的不说,在讨论很多现实问题时,你的高度就嗖嗖的,比别人高了大约20层。实在是行走四方、降维打击、zhuangbility的大杀器! 生物学的美男子王立铭老师说:“刘擎老师的课,拯救了我俗气的灵魂。”

4.刘擎老师抓本质的能力让人叹为观止。他讲从古代到现在的转变,这么大的话题,用了一个对比,就能让新手理解到本质:

古代世界是一个整体的宇宙观,人是嵌入在大自然中的,有点像中国人讲的,天人合一; 从古代到现代的转变就是“大脱嵌”,从嵌入中脱开了,人从自然分离出来,人类成了中心,把自然当做一个客体来观察;人从群体中脱离出来,开始把自己视为有高度自主性的个体。

施展老师跟刘擎老师共事十几年,对自己是小弟这个身份深以为傲,在评论区一直疯狂秀恩爱、拉仇恨拉到满格,他这么炫耀刘擎老师的思维有多清晰:“我们大观开会争论时,各个兄弟争论到面红耳赤不可开交时,往往是一个合唱团般的声音出现,帮大家把一团乱麻的争论迅速地理清线索,思考于是继续往前推进。这种时候我都在内心惊呼,oh my 擎哥!”——喂喂,施展老师,你也太肉麻了,能不能收敛一丢丢! 只是,那个小弟为什么不是我(手动狗头~

5.刘擎老师的语言能力也是惊人的好,他能够在1000个相近的词语中,选出最精到、最生动的那个,直播中那种催眠般的魅力,语言能力也许贡献了将近一半。

话不多说,直接po一段直播文字,秀一秀什么叫“开口就是诗意”: “(传统社会的大部分人,终生都在一个共同体里)这个共同体像一个生命一样,是一个有机共同体。我们现在看无论是民谣、歌曲,他们在吟唱自己故乡的时候,都把它比作一个生命体。好像它是有灵魂的、是有感知的、是有情感的,我们跟它之间有很深的纽带,有一种归属感,有一种很亲密的依恋关系。”

6.最后一条,说说我跟刘擎老师的渊源。2018年我在一家知识服务公司,寻找通识课的资源,在查找资料时听到了刘擎老师的一个演讲录音,音质很粗糙,大概是学生用手机录的,开头讲他是怎么从工科转到思想领域的,听了大约两三分钟吧,我就在心里喊:“这就是我想找的老师!”后来因为一些原因,没有联系、成行。小两年后,有天早上打开得到APP,开屏图片是推荐《现代思想40讲》,我连一秒钟都没有犹豫,光速下单。 这门课里讲的第一个思想巨匠是韦伯,直接启发了我对韦伯的兴趣,听完了两遍后,下一步在准备看韦伯的原著。 18年前,我是个满脑子文艺歌曲的闲云野鹤般的学生,知道《新教伦理与资本主义精神》特别经典,作为一个学经管的人应该看,但没有勇气翻开过,觉得太过抽象。如果在某个时空中碰到那个怕啃硬骨头的自己,我会跟她说:“把原著看了吧,看不懂也没关系,20年后,你会听刘擎老师讲懂的。” 把讲韦伯的一节课也分享到了朋友圈里,随便点,都能听,这个分享够110个人用的。

重要的事情再说一遍:如果哪位盆友在俺的推荐下买了课,一定要过来吱一声啊!我想知道这个文案好不好使,提前感谢你!

糖小猪:重温:听刘擎老师的这堂精彩的直播课,一点学习体会:

1.“古今之变”,人从自然,从群体中“脱离”了出来,人的两大观念发生了变化,自然世界的客观化或者对象化,个人的主观化,个人不再属于群体了。

2.关于人生的意义,如今成为越来越多人的难题,不是因为没有答案,而是答案太多了。这个难题在于他失去了统一权威答案的时候,有了太多的答案,取舍就是你自己的选择。

我是谁,我要去何方:再重新读一遍文章,最大的感受就是:这么晦涩的思想能用如此通俗易懂的语言表达的如此通透,读着真是太爽了。 刘老师的二阶反思能力(对反思的反思)太强了!古今之变最底层的逻辑是观念的变化,同样对于个人来说,我们的身体(硬件)无法改变,但我们的观念(软件)可以转变,而观念的转变其实代表着“你已经不是原来的你了”。 一个人最宝贵的财富就是,拥有一个潜力无限,可以不断被塑造的大脑。

逆旅过客:直播的时候,刘老师讲得确实有些快,感觉跟不上的节奏。早上花一个多小时再把刘老师的文字稿琢磨了一般,思路清晰了好多,收获很大,尤其是最后一个问题的解答,清晰透彻,可谓是压箱底的干货。谢谢刘老师,来日方长,后会有期,最理想的是能读你的博士,探讨更多的问题。人生最美妙的就在于可期待的不确定性,这也许就是现代流动性社会给我们带来的一种美妙吧,而不是过去阶层相对固化的社会,出身于放羊的家庭,大概一辈子就是放放羊而已。

糖小猪:听刘擎老师的这堂精彩的直播课,一点学习体会:

1.“古今之变”,人从自然,从群体中“脱离”了出来,人的两大观念发生了变化,自然世界的客观化或者对象化,个人的主观化,个人不再属于群体了。

2.关于人生的意义,如今成为越来越多人的难题,不是因为没有答案,而是答案太多了。这个难题在于他失去了统一权威答案的时候,有了太多的答案,取舍就是你自己的选择。

愚拙:裘德和刘擎老师的用心和体贴,真的感染到我了,谢谢。这是我非常喜欢的高屋建瓴的一门课,值得珍藏。

尢丶祺:为什么群体如此重要?人还要离开群体?

刘擎(作者) 回复:离开“某一个群体”,并不等于“离开群体”,实际上也不可能离开。(来自编辑)

王泽妍:天呐,竟然有刘擎老师的直播回放!!上次忘记直播时间了,只看到一个直播的尾巴,但刘擎老师的睿智、诚挚、亲和力、憨态可掬和高颜值已经足以让我摩拜了,同时又为错过大部分的直播而遗憾不已。刚刚看到有回放,惊喜不已!戒酒四年了,今天中午需要喝一杯。

还没想好换个什么名字:泰勒和桑德尔可能都偏于社群主义,他们更被看重,这是不是在一定程度上跟我们的传统有更多契合之处呢?集体可能是先于具体个体被给定的场景。

菲菲🐈:裘德太棒了,这么快就把刘擎老师的直播整理做到加餐里了。大赞👍🏻

135****5429:刘老师太棒了,听了刘老师受益匪浅,请问刘老师,如果要引用“嵌入”这个词,应该引用哪本书?非常感谢!

刘擎(作者) 回复:可以参考查尔斯·泰勒的《世俗时代》~(来自编辑)

晶晶:感谢刘老师,和得到,这是我这么大听过最好的课程。还记得三月份整整一个月,每天最期待的事,就是清早起床带耳机听刘老师娓娓道来西方思想大师的思想成果,好期待刘老师再为我们得到的学员开一门课。

雪花轻舞:思想的碰撞不是让你一定能发现更好的思想,但它能让你知道,这个世界不只有你一种思想,思想有多样性,我们要学会包容,同时能批判反思自己,让自己进入更广更深的思想领域!

评论