加餐04 是做“痛苦的苏格拉底”,还是做“快乐的小猪”?

你好,欢迎回到西方现代思想课,我是刘擎,这是我们加餐的第四期。

提醒你一下,在听这一讲加餐之前,你需要学完课程正文的第7讲,才能更好地理解下面的内容。好了,让我们开始吧。

我把“小加餐”当作是和学友聊天,就像是在学校,下课之后和同学们自由交谈,我觉得这是作为教师最享受的“工作”内容,不仅能更自由地表达想法,而且可以教学相长,我每次都能从同学那里获得启发和教益,在得到课程中也是一样。这一次小加餐,就来回应一个有趣的问题。

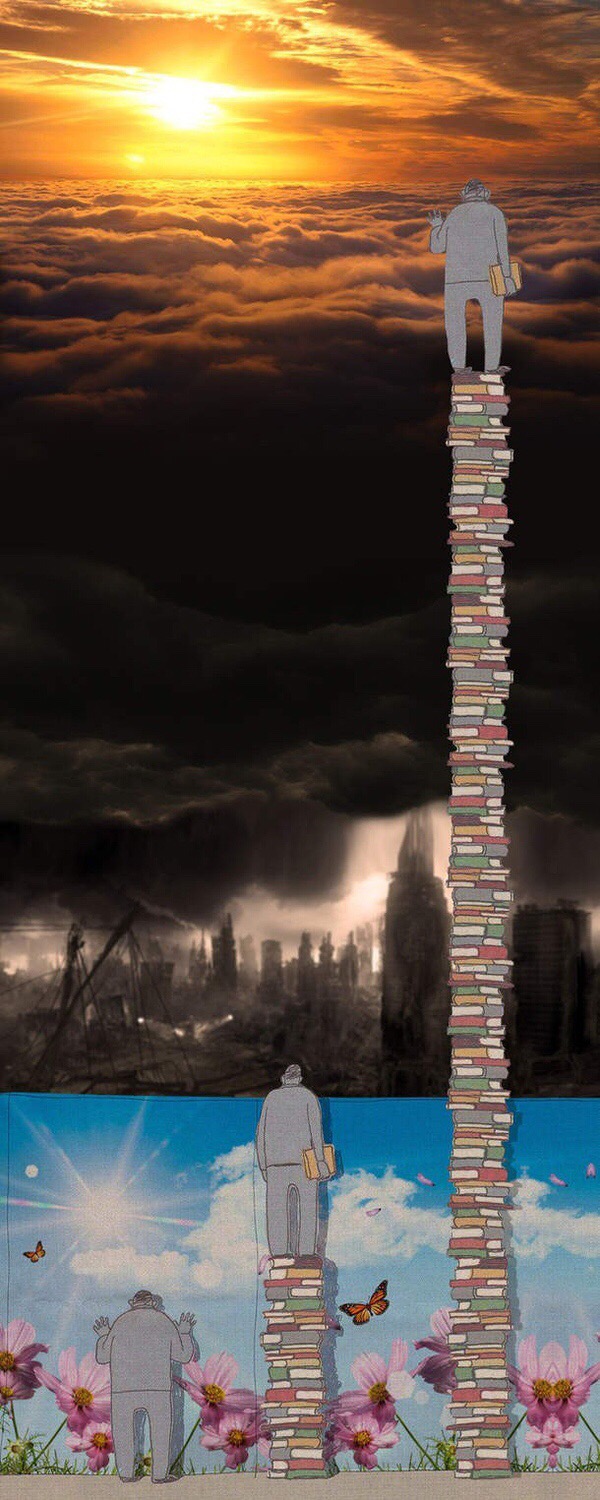

有位用户名叫做“一然”的同学,在知识城邦写了一段话,向我提问,我把这个问题概括一下,大概就是说:有些人读书很少,但还比较快乐;有些人读了一些书,陷入了悲观;有些人读了更多的书,终于看到了光明。一然同学问,可是,如果注定达不到第三种人那样的境界,是不是做第一种人还更幸福呢?

其实这个问题描述的是一幅画,我把一然同学问题的原文和这幅画都放在文稿里了,你可以去看看。

一然:

刘老师,您好。我有这样一个疑问。有这样一幅图,您肯定是看过。一个人读了几本书,他踩着他读的书向窗外看,看到的是一幅很美好的,但明显假的图画。第二个人,很多书,他同样现在他读的书上边看到的是一片漆黑。第三幅图,读了特别多书之后,他终于看到了朝阳,象征着希望。此外您也说过,对人生意义的追问没有答案。这样我就有一个疑问,如果有这么一个人,有这样的特点,第一他刚好到了读书的第二阶段,刚刚对人生意义有了懵懂的思索,第二他能力有限思考力只能止步于此。那么这个人在某种意义上是不是比上述读书第一层次的人不幸福?如果是的话,那么思考本身还有什么意义?如果不是的话,这个人为什么还很痛苦?

现在回到问题本身,一然同学提出的问题,触及到一种相当普遍的忧虑或疑惑,那就是 我们求知、思考,特别是对人生意义发出追问,这么做真的能给我们带来幸福吗? 这是一个非常真实的问题,实际上,我自己也曾经为此而困惑,我很理解这个问题。

“没有唯一正确的答案”≠“没有答案”

不过,在回答问题之前,我首先要和你澄清一个误解: 我从来没有说过“对人生意义的追问没有答案”,而是说,对这个问题“没有唯一正确的标准答案”,没有绝对权威性的答案。

实际上 人生意义的问题之所以困难,不是因为它没有答案,恰恰在于有太多的答案。 听过何勇唱的《钟鼓楼》吗?里面有句歌词:“是谁出的题这么地难?到处都是正确答案!”我想这也正是人生意义这个问题的难点所在。

有很多正确的答案,还有什么困难呢?

因为,你找到了一个答案,仍然会不放心、不确信,你会忍不住去偷看别人的答案,然后永远有挥之不去的怀疑:我这个答案是正确的吗?

你当然可以说,我才不会管别人如何呢,我自己觉得正确就好啊。现在流行说,“不要你觉得,而要我觉得”,不是吗?

可是,只要稍微有点人生阅历的人就知道,“我觉得”是常常会变的,是靠不住的。甚至,在一天之内的感觉都可能变化。我不知道有多少人经历过那种“理想主义澎湃的深夜”,然后是第二天的“现实主义觉醒的清晨”。反正我年轻的时候,经常如此。

求知和思考会让我们更痛苦吗?

接下来,回到一然同学说的这幅画。

我以前也看到过这幅画。这幅画的大意大概就是,读书有三个层次或者说阶段:第一个层次是没有读书或者读得很少,第二个层次是读了有限的书,第三个层次是读了很多书。

那么,这幅画对现实状况的刻画是准确的吗?我觉得不太准确。因为很难清楚地划分这三个层次。 每一个阶段的阅读和思考,都会给我们带来一些希望和光明,也同时会造成困惑和灰暗的感受。 我认识的读书人不少,还有自己的学生。 一路读书思考的过程,都是悲喜交加、明暗交错的过程。

所以,这幅画对现实的表现可能有点失真,但这不是要点所在。它确实提出了一个尖锐而真实的问题: 求知和思考有没有可能让我们变得更加痛苦? ——即使成为博学通达之人可能会摆脱痛苦,可那个境界“太难了”,对大多数人来说简直高不可攀——那么求知思考又有什么意义呢?

这个问题很厉害。当然,我可以给出一个简捷明了的回答:那你就不要读书好了!但这是一个轻佻的、没有营养的、不负责任的回答。下面,我试图给出一个力所能及的认真的回应。

“幸福”“不痛苦”和“有意义”,可以画等号吗?

首先让我们看,在一然同学的表述中,有三个关键词: 幸福 , 痛苦 和 意义 ,而且其中暗示或默认了这样一个逻辑等价式:幸福约等于不痛苦,而痛苦约等于没有意义。所以才会问“思考本身还有什么意义呢?”

但问题是,这个逻辑等价式成立吗?

仔细推敲的话,它是非常可疑的。我们一般把“痛苦”看成是“快乐”(pleasure)的反义词,但是痛苦和幸福(happiness)的关系就复杂得多。

让我们做一个思想实验:比如现在我发明了一种药,一种“快乐药丸”,吃了以后你再也不会感到痛苦,生活中所有的事情或者绝大部分事情都会让你感到快乐!而且这个药是安全的,没有任何副作用,你愿意服用这个药吗?

肯定有人会说“我愿意啊,那多爽啊”。日常生活所有的点点滴滴,都能让你快乐让你爽,生活就是从爽、到爽、到更爽。

但一定也会有人会怀疑,一直很爽的人生就是幸福的人生吗?至少,积极心理学的研究不支持这一点。因为,生命的体验需要对比才有意义。

如果你从未感受过寒冷,就无法体会“温暖”的意义。痛苦和快乐、光明和黑暗等等也同样如此。 如果没有体验过困难,你无法真正享受成就带来的满足。 幸福的人生并不等于单纯的快乐。更何况,现实生活也不存在这种虚拟的“快乐药丸”。

幸福其实并不是痛苦的反义词,幸福当然不等于痛苦,但必定包含着某种痛苦 ,而痛苦的类型和程度又是非常复杂的,我们在这里不做详细的展开了。

简单地说,我们需要意识到, 幸福是丰富的体验,不能等同于快乐。 所以,不能把“不痛苦”就当成是幸福的必要条件,或者把痛苦等同于没有意义,这可能是一个认知谬误。这是对一然同学的直接回答。

做“痛苦的苏格拉底”,还是“快乐的小猪”?

但这个问题的意义还不止于此。

大家可能知道,英国自由主义的思想大师约翰·密尔(John S. Mill,也有译作“穆勒”),在《效用主义》(也译作《功利主义》)一书中,说过一句名言:“宁愿做一个痛苦的苏格拉底,也不愿意做一头快乐的猪”。其实原文还挺复杂的,英文是这样说的:

It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.

这里对比的是“满足的”和“不满足的”。

密尔的这句话,有许多可以展开讨论的余地,我先按下不表。但我想提出一个要点: 我们不只有这两个选项 ,我们并不是只能在“痛苦的苏格拉底”和“快乐的小猪”之间做选择。还可能有更好的选项,就是一个“幸福的苏格拉底”,也可能有更惨的结局,可能成为一个“痛苦的小猪”。

选择积极地去求知和思考,这是一个高风险的历程,你可能更接近苏格拉底,可能有很多深刻的满足,但必定有许多不满和痛苦。但更可能的情况是,你的生活是痛苦和满足交织在一起的。

不过,人们往往忘记了,不去积极主动地求知和思考,同样具有巨大的风险。没有人能保证你能成为一头快乐的小猪,你也可能陷入最糟糕的境遇:一只痛苦的小猪。

那么, 在这两种都具有风险的选择中,我自己宁愿选择求知和思考的风险,这并不是因为这样做免除痛苦的机会更大(谁都没法确保这一点),而是因为这样做使我们更加接近“充分而完整的人”。

求知与思考,是内在于人性的愿望和能力。你是更积极主动地发展和提升这种能力,还是去压制和回避这种愿望及能力,当然会给你非常不同的人生历程。 选择什么,在根本上取决于“你是什么样的人”,以及更重要的,“你想要成为什么样的人”。

这就是关于这个问题,我想和你分享的一些思考。

最后,如果你有什么感想和疑问,可以在评论区留言,或者到我的知识城邦留言。这些加餐最初是在知识城邦发布的,我把这一讲加餐的原始链接放在了文稿最后,点击进入原始链接,你还能看到同学们之前的讨论。

我们下次加餐再见!

热门留言

王黎璐:钱钟书先生在《论快乐》一文中说:“穆勒曾把‘痛苦的苏格拉底’和‘快乐的猪’比较,假如猪真知道快乐,那末猪和苏格拉底也相去无几了。猪是否能快乐得像人,我们不知道;但是人会容易满足得像猪,我们是常看见的。” 曾经在暑假中望着窗外婆娑的树影呆呆地想:如果永远过这样细水长流,岁月静好的日子,我该多么快活啊!但这个念头很快被心里另一个声音打压得无影无踪:别幻想了,人不可能永远过这样轻松的生活。于是我明白,只有活得像猪,才是永远地得到了“快乐”,而我不想做一只快乐的猪。

我是谁,我要去何方:罗素写过一段很有名的话,能够概括他的一生。罗素说: “支配我人生的三种激情,它们虽然简单,但是非常强烈,具有压倒之势。它们是渴望爱情、追求知识、对人类的苦难抱有情不自禁的怜悯之心。这些强烈情感如同阵阵狂风,路径全无规则,将我刮到各处,让我掠过极度痛苦的深邃海洋,濒临绝望的边缘。” 就如老师所言,求知和思考并不能免除痛苦,但我还是义无反顾,因为这使得我更接近“充分而完整的人”。 求知和思考,不仅仅是为了获得快感,更重要的是为了追求真理、了解自己、认识世界。 特别精彩的加餐,感谢老师!

爱丽娜:一看到苏格拉底的题目,连跑带颠儿,赶将过来!

感谢刘老师拨洋葱一般,层层深入的论述。边读边兴奋。

联想到从前的我,超级的神经衰弱。因为从小到大我就特别爱思考,晚上永远睡不着觉,总是越想越兴奋。白天到教室永远睡不醒。上大学时,我的老师李永刚有一天突然来到我的桌前,惊奇的问我: "你今天怎么了?为什么没有睡觉呢?" 我这才知道,如果自己上课不睡觉,老师是很不适应的。😂

白天不睡觉的时候,就是找人没理辩三分,凡事不论出个究竟事不罢休! 妈妈斩钉截铁的为我贴上了"中了书毒"的标签,有一度我也很认同妈妈,觉得自己真是无聊又较劲。

这些年以来很少读书了。互联网彻底毁掉了我的好习惯。但思考的似乎越来越多,依然晚上睡不好觉,现在就是个例子。和过去不同的是,中不中书毒这件事儿再也不重要了,每天喜乐,朝闻道,夕死可矣,是今天的写照。

如果有人说~不许你思考,你就可以万寿无疆,并且可以像猪一样快乐。我当然宁愿像苏格拉底那样,选择立刻引鸠而亡。

活着不思考,活着干啥? 🐣 🤔

阿兴:在看到这个问题的时候,我很庆幸自己可能已经看到了阳光。但随即我意识到,我们已经掉进了画作者的认知不协调的陷阱,就是他通过这幅画把他想表达的观点输入到我们的潜意识里,那么下面我们就会按着他的思路进行思考。我对这个问题的思考如下: 1、画作者的三重境界一定是对的吗?不一定,因为客观条件的不同会导致不同的结果,也就是没有什么是绝对的。快乐是什么?是我们的内心感受。颜回的一箪食,一瓢饮,回不改其乐就体现着他的内心。就像有的人是乐观的,有的人偏悲观,如果一个悲观的人读了许多书突破了云层,谁又能保证他一定会变成乐观的呢?所以是否快乐取决于我们的内心,而大多数人都会掉进比较的陷阱。 2、没有体验过地狱的痛苦,怎么会知道什么是平常或者天堂的快乐?比如一个抑郁症患者,他体会到疾病的死一般痛苦,那么当他恢复之后,他会体会到原来平常的生活如此美妙。再比如一个癌症患者,即使他再有钱又能怎样?现代的科技不足以保证他脱离死神的手掌。那么当他痊愈之后,他会真切体会到活着的快乐。虽然大多数人类的记忆只有7秒,好了伤疤忘了疼的故事在现实生活中一遍一遍的重复上演。 3、大多数人的快乐和嫉妒来自于与熟悉的人的比较。就像我们不羡慕马云多有钱,却嫉妒隔壁老王买了一辆奔驰。这是一个人上升的动力,也是一个人堕落的源泉。 4、多读书是有用的,但还要灵活运用。否则就会变成孔乙己,尽信书不如无书。 5、从没上过墙,老师我想上墙!

刘擎(作者) 回复:加油^-^

陈C:1. 在“痛苦的苏格拉底”与“快乐的小猪”之间的两难,我认为其实是两个问题的叠加。这两个问题分别是“幸福为何物”与“求知有何意义”。

-

何为幸福是一个每个人要独立探索,并无标准答案的问题;但是反过来求知有何意义,却是有一些相对确定的解释的。

-

尽管一开始我们都不知道幸福为何物,又该如何幸福,但有一件事情却是肯定的:只有做出选择,幸福才会在一次次选择中离我们越来越近(也可能渐行渐远)。

-

那么我们又要以何为基础来进行选择呢?其一是信息,它能明确我们有何资源,有面对那些问题;其二是显性的,可以在人与人之间自由传递的知识,比如筛选、处理信息的知识,或者面对某个具体问题的知识;其三则是“隐性知识”,也就是那些只有下手去做才能掌握到的东西。

-

求知在这里的功能,就同样分布在后两个层次上:首先信息之间的关系,甚至更底层的,如何从纷繁的“数据”中挖掘出可以作为参考的信息,这些着眼于信息之间、数据之间关系的东西,是在求知过程中可以逐渐掌握的。

-

其次也是更重要的,求知可以为我们带来更多的思考方式与角度,也可以启发我们去进行新的思考。这样当我们在做选择,或者回顾我们做过的选择时,也就可能会有更大的可能,从中发现幸福的真谛,或者得到属于自己的幸福。

张平 Francis:我认为一定要给人分类的话,首先应该把人分成简单的人和复杂的人。

A,简单的人,会有快乐的小猪,但也一定会有不快乐的小猪,尤其是当小猪们生活在同一个社群中时,总有一部分小猪快乐而另一部分小猪不爽,因为他们简单,他们会用单一的维度相互比较,分出高低贵贱,产生羡慕嫉妒恨。

B,复杂的人,也会体验到快乐和不爽,但那一定不是主旋律,因为他们更在乎的是自己的人生意义,不是他人的眼光,他们一定会有痛苦的时候,但也一定会有幸福的时候,各种丰富的情感交织在一起,构成他们复杂的人生。

简单的人和复杂的人,他们就好像《庄子·逍遥游》中所说的鹪鹩和大鹏,鹪鹩在树枝间跳来跳去很快乐,看见大鹏吃力地向大海的方向飞去,觉得很不可理喻,因为他们看的是脚下的一亩三分地,是隔壁另一只小鸟今天抓了几条虫子,除此以外都无意义。

而大鹏如果看到鹪鹩,并不会认为那有什么可笑,当然更不会羡慕,只会继续向南飞去,它知道自己前进的方向,尽管在这一路上也会遇到很多麻烦和痛苦,但他仍然能在过程中体验到展翅翱翔的幸福。

两者没有高下优劣之分,却仍有着本质的不同。

鹪鹩只能看到大鹏的辛苦,快乐的小猪也只能看到苏格拉底的痛苦,但是前者看不到后者的幸福,如同二维平面世界的简单的人看不到三维立体世界的复杂的人的那种高度。

二维人看不清三维人,所以他们在自己的平面世界中乐不思蜀,三维人能够看到二维人,但是他们,却已永远无法回到简单的二维世界。

金戈铁马:我想,每个人都希望自己的人生能够一帆风顺,多一些快乐,少一些烦恼。但是,没有任何痛苦、烦恼、哀愁的人生,就真的是幸福的人生吗?这样的人生就真的有意义吗?答案应该是否定的。我们每个人的人生,就好比是攀登一座山峰,如果一路上都没有经历什么艰难险阻、坎坷挫折,很顺利的就到达了顶峰;那么,那种快乐和喜悦,就仅仅停留在登顶的那一刻,而短暂的幸福过去,就不可避免的陷入长期的空虚和困惑之中了。人生的幸福,其实来源于生活的种种经历,无论是好的还是坏的,也无论幸福快乐还是痛苦悲伤,都是人生中不可或缺的点点滴滴;只有经历了所有的酸甜苦辣,我们才能从中感悟到人生意义之所在。其实,是做苏格拉底还是做小猪,这并不重要;重要的是人生中的所有、我们所亲身经历的一切,才是构成了我们人生意义的全部,才是蕴育人生幸福的根本所在。

boo:我对刘擎老师的这门课程有些讲已经听了三、四遍,一方面是因为刘老师课程中的内容内涵非常丰富和精深;第二方面刘老师的表达和阐释又非常富有思辨,这种严密的逻辑力量和深刻的洞见让我折服不已,这些对问题的回答让我体会到思想的力量和魅力,听刘老师的课我认为是一种精神的盛宴,有一种超越诗、词、歌般的艺术享受。

刘擎(作者) 回复:谢谢你的表扬:)

高军61221809:痛苦的挣扎也是灵魂的体操。

光辉:感谢刘老师的加餐。 昨天晚上自己翻看了老俞日记,俞老师在他的公众号里特别推荐了您的课程,我还跟俞老师留言握了个爪😄 好,接下来,谈谈这讲内容,对我启发最深的点。 选择积极地去求知和思考,这是一个高风险的历程,你的生活是痛苦和满足交织在一起的。 自己在疫情期间,每天都在保持画一张画和不断完成专栏内容的学习,以及各类学校开会讲稿的整理编写,以及公众号发表。 前期的苦: 说实话,昨天忙到两点多才慢慢进入梦乡。 写的公众号文稿,不合格怎么办,那就改,改不好怎么办,明白需求反馈,继续改。 画创作,没感觉怎么办,那就去找素材,刺激自己出灵感。每天立下flag,不完成不休息。让公众和老师同学们做监督。 后期的甜: 1.画的画不断被各大报纸平台报道,被学校大大小小的公众号专题报道。(昨天看到qq音乐也有了我的作品) 2.写的文章,也在不断的反馈中,慢慢进步。 3.周围人的关注和鼓励,点赞,给予了我信心和爱。 每到看到自己的画作下面,文章下面,被人留言,点赞,表达了喜爱和欣赏。我内心就会充满了感激。只有保持着对这些生命里点滴的爱,我们就不惧怕去做那个痛苦的苏格拉底。

Yeah:痛苦不等于没意义,幸福不代表不痛苦。 不要被问题的框架限制,要敢于质疑前提。

Edmund:柏拉图的“洞穴”里,那些客观上没有摆脱束缚的人和那个首先摆脱束缚的人,谁更幸福呢?鲁迅先生那个“睡在铁盒子里”的比喻,是沉睡的人幸福?还是那个睡醒的人更幸福呢?这些问题的答案并不明确,到头来就是刘老师在最后说的那句话“选择什么,在根本上取决于“你是什么样的人”,以及更重要的,“你想要成为什么样的人”。

求真并不必然带来的善,有时可能更得直面人性深处的不美,但这并不意味着我们应该在思考的路上止步不前,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

我觉得,升高一个维度去俯瞰,带来的是更多面向、更多可能、更多同情之理解、更多主动谦卑、更多自由。答案对没有解决,但人生有限,我相信我们都会在生命结束之前在某一特定的维度确定一个属于自己的答案。

至少,经历过那种“理想主义澎湃的深夜”,我才会在“现实主义觉醒的清晨”,更加清醒!经历过“现实主义觉醒的清晨”,我才会对“理想主义澎湃的深夜”,更加珍惜!

佘天俊:有的人知识点很多,甚至引经据典,但很无趣,有的人说的似乎很普通,但引人入胜,我想每个人都遇到过这样的人,区别在于,独立思考。能让人站到更高的阶梯的不是书,而是思考,书只是思考的原料,如果不经过独立思考,看再多的书也无法让你站的更高。 如果这段成立,那么苏格拉底和小猪,并不是一个选择问题,而是具备和不具备思考能力的两种状态。就如刘擎老师所说,是不是具备思考能力,和快乐不快乐,是2种维度,有快乐的苏格拉底,也有痛苦的小猪。而独立思考的痛苦,和不思考的痛苦,并不是一种痛苦。 所以这个问题并不是求知是不是有意义,而是,你想不想拥有独立思考的能力。至于这个能力是不是能让你幸福,没有人会给你这样的保证。思考只是一种工具,比如一支毛笔,但没人能保证你能写出好看的字。 的确不可能存在那张图一样的三种境界,登高之路,肯定是雾散了又聚,聚了又散。 幸福不等于有意义,当然痛苦也不等于有意义。虽然很多人都是把幸福当做人生意义,但似乎悲剧也挺让人觉得有意义的。 对人生意义的追求,或许也可以理解为,打磨自己思维的拼图,让各个拼块之间衔接良好,自洽没有冲突。可能打磨的合缝以后,就可以暂时不打磨了。

曾道祥:有价值的思考当然能触动一个人的灵魂和人性的根本。盲目的乐观难道不是,本能直觉的冲动。 读过日本作者的一本书《钝感力》,作者的大概观点是不要对外界的评价和反应过激,保持做回自已的行动力,并提供了一些方法。但我认为作者只是流于术的层面,并没有解晰背后的深层逻辑。一旦对术的层面陷入偏执,便失去了相对灵活性,难以应对复杂的世界。 快乐的小猪当然好,如果快乐的小猪知道它将是人们的盘中餐却依然快乐,那它一定是上帝渡化的非凡快乐猪。 未经省察的人生不值一提。同理,未经省察的快乐不值一提。朝闻道,令昔死,生命何其坦然。理解了苏格拉底在面对死亡的坦然,生命何其珍贵,但真实的活过,何尝不是对生命的珍惜。 痛苦的坦然之后,才能见到心底的那束光。

笑自来:嘿嘿,幸福和快乐必须建立在对比的基础之上,也就是说只有体会过痛苦和不幸,才能真切感受到幸福和快乐。

对于我们这种从来没有体验过吃不饱的90后来说,很难体验那种能够吃饱饭的幸福。对于我们来说,只有吃的好才能感觉到幸福。

对于从来没有经历过生病的人来说,很难体会到那种无病无灾的幸福。对于健康的人来说,只能瘦和腹肌才能感觉到幸福。

对于从来没有体验过大学生活的人来说,很难体会到那种读书时的幸福。对于那些不喜欢学习的人来说,只能从刷抖音和玩游戏中体验到快乐。

对于从来没有经历过体力工作的我们来说,很难体会到坐在办公室工作的幸福。对于在办公室工作的人来说,只有更舒适的环境才能感觉到幸福。

从上面的角度来说,也许未来的人越来越难体会到寻常的幸福,越来越需要更高层次的幸福,最终会不会让更多的人越来越体会不到幸福?

潘潘:非黑即白的二元对立思维,很容易让人的思想变得狭隘,掉入心理陷阱。警惕“宁可……也不……”这样的句式(比如“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”),现实选择往往是丰富多元的,不要人为预设唯二的选项,用伪问题困扰自己。

水滋海:那又怎样?对求知和思考,是人类进步的源泉,

包包:对人生意义的追问并不是没有答案,而是没有一个标准答案,因为答案有太多种,而人却在不断变化中。生命的体验需要对比才有意义,幸福是丰富的体验,不能等同于快乐,但必定包含着某种痛苦。积极的求知,会让痛苦和满足交织在一起,成为一个更完整的人。

黄礼贤:求知的过程是痛苦的,但痛苦并意味着没有意义。没有痛苦的生活也许会很舒适,但舒适的人生却不一定有意义。不能将痛苦与无意义挂钩。

幸福是一个相当复杂的状态,不能简单等同于无痛苦,痛苦不见得就幸福,但无痛苦的人生也不见得是幸福的。

企图寻找一条没有痛苦,却没有唯一正确人生意义的道路,是一种刺猬型的思路。这种思路才导致专断和独裁,对于个人更是一种灾难。且不说这是不可能的,即使现实存在这种一种道路,也是非常无趣的。面对确定的人生,谁还有兴趣继续前行呢?就像拥有无限生命的游戏,还有挑战和通关的乐趣么?

半支烟:我感觉,即便从追求更多快乐这个功利性的角度来理解,追求意义这条路也是值得的。 偶尔做一只快乐的小猪并不难,难的是一辈子做一只快乐的小猪。从风险管理上来看,这种选择也是不合理的。 而在追求意义这条路上,收益是持续的。我们出来对于意义的探索,在这条路上我们也会不断的收获对于这个世界的了解。 我认为单单是这份探寻的喜悦都足以值回这趟意义之旅的票价了。而且在这趟旅途中,我们还会与自己和解,与环境和解,跟其他人建立更深入的关系,而前面这一切都建立在对于意义的探求中。如果只是做一只快乐的小猪有怎能看到这些沿途风景呢?

评论