加餐06 怎么理解“混乱而危险”的尼采?

你好,欢迎回到西方现代思想课,我是刘擎,这是我们加餐的第六期。

提醒你一下,在听这一讲加餐之前,你需要学完课程正文的第10讲,才能更好地理解下面的内容。好了,让我们开始吧。

在第10讲发布之后,我看到第10讲的留言区,感到不出所料。在课程中,我说到过尼采的思想有“炸药般的力量”,果然,尼采的炸药爆炸了,留言区哀鸿遍野,很多同学表达了自己的疑惑,提出了很多问题。

这让我想起,有一次和孙周兴老师喝酒聊天,那时候他刚从研究翻译海德格尔转向尼采。我问他为什么?他说“这家伙实在太精彩了,比海德格尔更有意思!”。我说尼采很迷人、但也很危险啊。他说“危险才迷人啊!”。我觉得孙老师这句话说的有道理(热恋中的人们,或者革命风暴中的政治家,大概都有深切体会)。

所以,我都不能确定,这是一次“加餐”还是“加药”。而药,也就是drug——它本身无论在字面意义上、还就其本质而言(按照德里达的名文《柏拉图的药》)——总是双重性的:医治与毒害。

但我还是试图(肯定是徒劳地)把这两种功用分开:先“毒害”你再“医治”你,先让你走得更远,但在濒临悬崖的时刻及时拉住你,帮你停步站稳——可不要往下跳啊!

混乱的尼采

先来说尼采。尼采在生前反复不安地问道:“我已经被人理解了吗?”。

可是谁知道呢?想想今天尼采的名下有多少五花八门的流派:有尼采派素食主义、尼采派性解放主义、尼采派犹太复国主义,以及尼采派社会主义,当然还有尼采派的国家社会主义,也就是纳粹主义。不仅如此,可以说整个后现代主义的思潮都有尼采的深刻印记。

最有趣的是,人们不是常说,尼采是敌基督、反女权的吗?可是,还存在尼采派的基督教徒,以及尼采派的女权主义者。

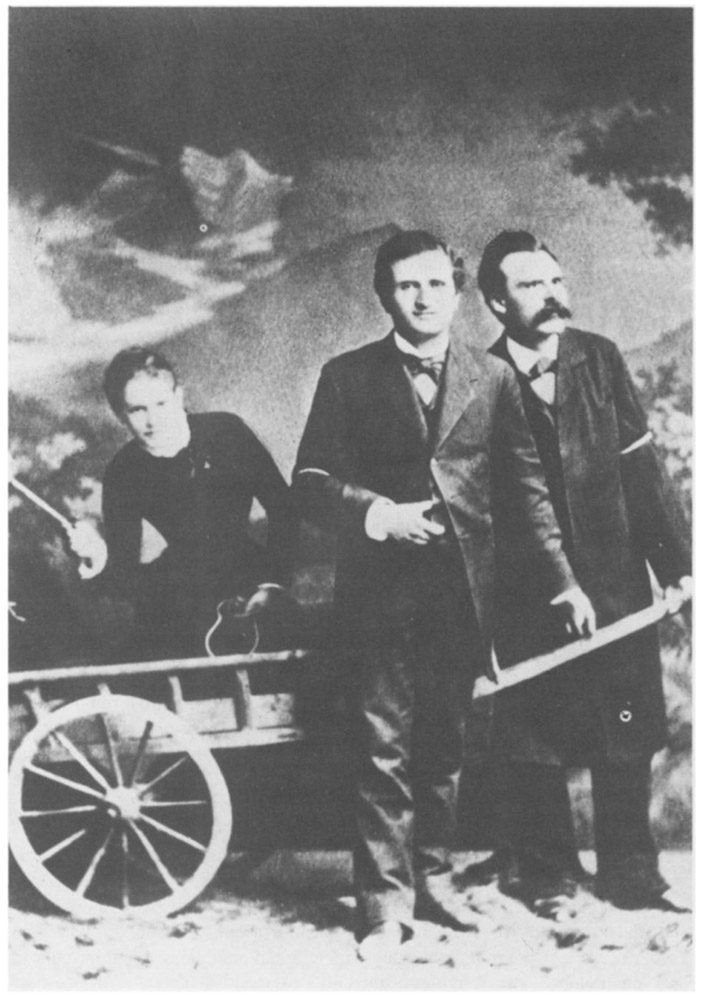

这里顺便说一句,课程里提到了尼采的那句名言:“要找女人吗?别忘了带鞭子。”好几位学友都对这句话提出了不同的阐释。对的,你知道这些阐释,碰巧我也知道呢。20年前我就读了相关论文,以及后续的反驳论文。我认为,说尼采“并不歧视女性”这种看法完全不足为信!因为还有其他许多文本证据显示出他对于女性的态度。所以,迷恋一个莎乐美,甚至愿意开玩笑把鞭子交给她,拍下那张著名的照片,这完全不必基于对女性整体的尊重立场。对尼采来说,莎乐美不只是女性中的特例,她根本就是人类的特例。

说回尼采的理论,对于尼采理论的理解和阐释实在是太多样了。有些学者不满于这种混乱,他们相信尼采被滥用和误解了,想要正本清源,恢复尼采的真实寓意。但 我认为,这种混乱本身并不是对“真实的尼采”的背叛,而恰恰是他思想特质的体现,或者说,是尼采自食其果。 当然总有人自称“正宗的尼采阐释”,但马上会有别人援用尼采的视角主义,立即“秒杀”这种自我宣称:没有什么“尼采的真相”,只有对尼采的不同阐释。

那么,我们真的完全无法谈论和分辨人们对尼采的“理解”和“误解”吗?

如果一切都是视角,一切都是阐释,一切都是主观任意的,那么“怎么样都行”——正如“庸俗的”后现代主义口号:everything goes!

那么我们在干嘛?!我们干嘛还要选这种神经病老师的神经病课程?!口口声声说好的“得到”呢?我感到失去了很多,但根本就没有得到啊!

这就是“濒临悬崖”的时刻。

尼采不是相对主义者

在走向另一个悬崖之前,让我们先稳住脚步。我给出以下4个陈述,但我不展开解释和论证(因为对尼采的10个解释必定会引起100个新问题)。

(1) 如果相信尼采的视角主义,那么这可以用于尼采本身(尼采并不反对这一点)。也就是说,视角主义本身也是一种视角主义的产物 ,你当然可以不接受它。但再仔细想一想,这种“不接受”的理由还是依据了视角主义,所以你还是接受了它。

有没有可能站在尼采的外部?尼采无疑是西方思想的一个转折点,但并不是现代思想的全部。所以这是有可能的。特别是尼采与柏拉图的争论并没有终结,也还没有定论。

(2)尼采是横空出世的天才,但他仍然是“在人间的”,他并不是外星人!

虽然他初见莎乐美时说了一句格外矫情的话(“我们两个是从哪个星球上一起掉落到地球上来的呢?”)。但尼采必须使用语言,也不可能摆脱推理和证据(比如同一律、矛盾律、排中律等逻辑),虽然他的逻辑推论常常和诗性的修辞混合在一起。但逻辑推论、融贯性、自洽性等等,这一切思维工具(依据尼采)仍然是视角主义的结果。

可是那又怎么样呢?

那就意味着, 如果一切都是视角的产物,那这就是我们唯一拥有的、可依赖的思维工具。尼采必须用,我们也可以用。 视角主义并不等于人们的思想就不可靠、不可信了。这些基本的思维工具是普遍共享的视角,这带来了最低限度的确定性和稳定性。 尼采并没有颠覆这一点。

(3)重要的是,可能和许多人的理解相反,尼采并不是一个“相对主义”者,他并不是说所有基于视角的阐释都是等价的,无所谓高低优劣之分,都具有同等的正确性。 尼采可能是一个多元主义者,但他不是一个相对主义者 ,否则的话,以生命本能来贬低基督教道德(视其为“弱者的怨恨”),就完全不可理喻了。他自己明确地赞成和倡导一些阐释,也明确地贬低和反对另一些阐释。

多元主义和相对主义的区别是什么?简单打个比方,老师发下来一张卷子,告诉你说“最后一道题的答案是开放的”。这意思不是说,你无论怎么回答都是对的,这是 相对主义 ;而是说“可能存在多种正确答案,但一定有些答案是错的”,这是 多元主义 。

(4) 尼采有许多极端的论断,语出惊人,但这种极端的反叛有特定的针对性,是在特定的语境之中的——主要是针对所谓柏拉图的形而上学传统,以及“大众版的柏拉图主义”,也就是基督教道德。 如果脱离语境,把它的极端论断逻辑地贯彻到底,很可能是自我颠覆的(self-defeating)。

比如尼采著名的论断“重估一切价值”,这是根本不可能的。为什么呢?因为评估一个价值,你必须依据某个价值尺度,你不可能从空白之处来做评判。尼采本人就依据了他的强者与弱者之分,依据了酒神精神、生命本能的创生力等等作为价值标准。所以, 我们只可能根据某个价值来重估“一些”价值,但不可能从零开始,不可能重估“一切”价值。

尼采的反实在论

好了,现在你有没有稳住啊?那么我们继续走向另外一个悬崖,就是视角主义的极端性。

我在课程里说过,视角主义不同于所谓“庐山真面目”的说法,有些同学还是不太理解。在留言区,有的同学认为视角主义其实等同于“盲人摸象”的故事,但这不是尼采真正的洞见。

盲人摸象是什么?前提是有一个事物(大象)实实在在客观地存在,它在那里,然后我们去认识它,虽然我们带着自己的视角,有许多片面性,但是我们能够不断去接近对这个事物的全面客观认识。

但这不是尼采的看法,因为尼采首先不同意那个前提:大象客观地在那里!也就是说,他反对实在论!

可是什么是实在论啊?

我是想避免一切专业术语,但是有的时候实在是没办法,所以我们简单讲讲什么叫实在论,其实也没有多么难懂。

实在论是什么呢?首先要回到一个问题,就是“客观世界是否存在”,这是古老的哲学问题。

坚持认为世界就在那里,不以人的意志为转移,不管你看得见、看不见以及怎么看,就是实实在在地存在着,这种观点在哲学界被称为“实在论” ,英文是“Realism”(这个词在中文里主要被翻译成“现实主义”,而哲学领域一般译作“实在论”)。反对这种观点的被称为“ 反实在论 ”。

实在论的观点听上去非常符合我们的直觉,怎么还会有人反对啊?你看过电影《黑客帝国》吗?这就很容易理解。

哈佛大学哲学家Hilary Putnam提出过一个思想实验“缸中的大脑”:想象你的大脑被人从你的身体内取出,放在一个缸中,其中有能够维持大脑生理功能的液体。大脑上插着电极,把你大脑的神经感知系统接到一些电脑上,电脑给你一些模拟日常生活的感官刺激,那么你完全会以为你自己生活在现实世界中,有各种活动,而不会知道自己实际上是一个“缸中的大脑”。

《黑客帝国》和“缸中的大脑”都质疑了我们的直觉或常识。因为我们总是要通过感官来感知现实,那么我们怎么才能保证我们的感知是反映了客观的存在呢?我们到底要怎么区分幻觉与实在呢?毕竟,我们常常陷入幻觉而不自知,将幻觉误以为真。幻觉可能是梦境所致,或者是“邪恶的魔鬼”对我们施加的魔法,制造了我们的幻觉。

因此,与实在论相左的观点就出现了,比如 怀疑论 和 不可知论 的观点,认为我们永远无法知道世界是否实际存在;还有“ 反实在论 ”的观点,就是认为世界其实并不实际存在,“世界”只是我们自己大脑的主观想象。

因为我们不是上帝,能直接知晓或“看到”世界的本质,我们对世界的感知和理解就不一定可靠。

最后,这个问题解决了吗?实在论和反实在论分出胜负了吗?并没有。现在有相当多的哲学家是持不可知论或者怀疑论的立场。

如果一定要用盲人摸象的故事来比喻,那么在尼采的版本里,就从来不存在一个“明眼人”看到过大象存在。

尼采的反实在论下,仍然可以有“带引号的客观性”

尼采是著名的反实在论者,这是主流的看法。 我自己的理解是,更准确地说,他至少是实在论的怀疑者。 因为你宣称彻底的反实在论,就是说“不存在客观实实在在的事物”,这个陈述本身过强了,这仍然要求一个“上帝之眼”,来确认“不存在”。如果没有全知的上帝之眼,我们只能做一个怀疑论(不可知论或者弱版本的反实在论)的判断。

尼采认为,实在论本身是一个视角主义的产物,但是他认为这是一个坏的视角主义解释,起源于我们弱者的心理,寻求世界的稳定性和确定性,

我们在课程结尾的地方提出的那个问题(“观点的分歧”和“事实认知的分歧”),其实藏着一个陷阱。有个别同学已经发现了,就是这个问题的提法,它已经预设了我们能够区别观点和事实,能够把认知和立场分开。但是尼采并没有接受这一点, 尼采的极端性在于,不只价值判断和立场是特定视角的结果,而且事实本身也是视角“创生”或“建构”的。

但在另一面,我们这个“陷阱”又是有意义的。因为在事实的问题上,我们更有可能具有共享的视角,而在价值立场判断的问题上,我们的视角分歧更加明显。

的确,我在课程中试图用“共享视角”来驯化尼采的“危险性”,这是正当吗?我认为这是合理的。因为尼采自己确实谈到了多种不同视角之间的交流融合,以及形成共享视角和达成“客观性”的可能(注意,他在用“客观性”的时候打了引号)。

但是不要怕打引号, 如果视角主义是正确的,那么带引号的“客观性”,就是我们唯一可能有的客观性。 其实我们并不需要(实在论者主张的)那种坚如磐石的客观性。带引号的“客观性”甚至不妨碍科学家的客观科学研究。在科学家中间有不少反实在论者,比如物理学家霍金,有兴趣的话,你可以去读读他的《大设计》这本书。

和尼采一起思考

好了,这一讲加餐或者说“加药”已经太长了。

最后我想说的是, 我们试图学习和理解尼采,不是为了找一个天才来崇拜,不是要被他吓到,也不是为了屈从他,做他的信徒。 如果这样,就与尼采的根本精神相悖。

让我们记着尼采说的,“现在我要你们丢开我,去发现自己。只有当你们全部否定我的时候,我才会回到你们身边。”你看,尼采又夸张了,我们可以否定他的一些观点,但用不着“全部否定”的。

那么,我们的课程最终想让你“得到”什么呢?你领略过悬崖绝境,你不再害怕。因为你不必接受尼采的所有观点。

不是要像尼采一样思考,而是要和尼采一起思考:把自己想象为他的对话者,这种对话包含着保留、质疑和批评。 这当然是很高的要求、很高的境界。但用尼采的话来说“我们难道连想象一下都不行吗?”

好了,这一次加餐就到这里。最后,如果你有什么感想和疑问,可以在评论区留言,或者到我的知识城邦留言。这些加餐最初是在知识城邦发布的,我把这一讲加餐的原始链接放在了文稿最后,点击进入原始链接,你还能看到同学们之前的讨论。

我们下次加餐再见!

热门留言

斯琴玉堂(姜雅敏):刘老师问个问题:学习完尼采的感觉:世上没有绝对真理;人的思想、知识没有绝对的客观。可是人们都需要找到一个方向才能找到生命的意义(即使争论不休,也有坚持的价值感),如果告诉人们世上已经没有“真理”和“准确”方向,会不会有很多人彻底迷失呢~ 其实读尼采每次都觉得很美,也很有触动,但也让自己有些凌乱,大概就是有人说的“会疯掉”的前奏吧😂,现在学完刘老师的课,加上岁月的加持,思维迭代后回头再看,能理解些了🙏🙏🙏

裘德:加餐06发布啦。这大概是所有非罐头的加餐中最硬核的一篇。 尼采这部分实在是让人头痛,也容易让人“发疯”,但我们仍然可以冷静地去面对他。 这一次加餐的最后,刘老师说,“不是要像尼采那样思考,而是要和尼采一起思考”。也许你还有印象,在阿伦特部分,刘老师也说了类似的话。 其实,我觉得这也是一条贯穿整个课程的忠告:我们学习这些思想,不是为了用韦伯、尼采、弗洛伊德……或者刘擎的方式来思考,而是真诚地去理解他们的思考,然后与他们一同思考。 这门课除了可以叫思想课,其实也可以叫思考课😁😁

淸风徐来:当时课程结束的时候,内心就有点意犹未尽的感觉。现在,老师又用加餐来一次次地“燃烧”我们,的确是一件兴事。

尼采实在是一位叫人“坐立不安”的哲学家,以前读他的书《查拉图斯特拉如是说》时,内心一些固有的东西就被推翻了。这段时间跟着老师“对话”他的思想,以及今天课里的内容,仍有点五味杂陈和被打碎的感觉。

这是一个人思想成长过程中常常出现的阵痛。以前人生答卷摆到面前时,常是有人告诉我们“应该这样做”,而当我们与老师,与尼采、萨特等诸多哲学家进行对话,他们又告诉我们“答案是开放式”的时候,内心又出现了一系列的不适应。

这种不适应包含着冲激与打破,也包含着质疑和批评。记得昨天看刘老师与陈嘉映老师的对话视频时,刘老师说到,人类是一种很特别的动物,就是能够进行反思——思想自己的思想。这种思想的思想,不仅包含着诸多的不适应,它必然还会带来重构与重组。我相信,这种重构与重组,不会只是自我价值打碎后的“破镜重圆”,更应是获得新生后的“破茧成蝶”。

王黎璐:尼采将生命看成是一种生成的无辜,一种艺术家和孩童的游戏,自我创造,永远无罪。如果人们将尼采的视角主义看成是一种认识论的话,其实就等于将生存问题降低到科学和知识的层次,这是尼采所不愿看到的。我理解尼采所主张的多元主义,并不是表明每一个视角或解释都同其他视角一样好。比如柏拉图——基督教的道德视角的“反自然”,在他看来就是一种不健康的解释。因为这种解释使生命痛苦,将生命看成是有罪的现象。这与他的生成的无辜的思想是背道而驰的,因此他有理由将前者看成是最拙劣的解释、“虚伪的目光”、“邪恶的眼睛”。 尼采还设法站在对方的视角来讨论问题。比如他看到了道德视角的非道德的前提,或者说道德解释的自我矛盾。形而上学或柏拉图主义宣称存在着某个形而上的实在,尼采则看出了这种解释的自相矛盾,因为它并没有外在于生命视角主义条件,只是想竭力掩饰和贬低这种条件,反映的还是一种生活态度(仇恨现实)。所以,通过揭示敌对解释的自相矛盾,尼采哲学引导着生命的自我克服和自我康复。 查拉图斯特拉不是代替人们来选择道路,而是教导人要发现自己的路,“忘了我而去找到你们自已”。人类因为理性而伟大,因为知道理性的局限而成熟。

Edmund:我把加餐里的这句话再复述一遍:“不是要像他一样思考,而是要和尼采一起思考:把自己想象为他的对话者,这种对话包含着保留、质疑和批评。这当然是很高的要求、很高的境界。但用尼采的话来说「我们难道连想象一下都不行吗?」”

经过刘擎老师的解读,尼采像是个爱下猛药的师傅,把你固有的认知全然打乱,让你在悲凄孤寂之际发现作为人更大的自由!面对如尼采这样的“疯子和天才”,我们没有必要纵身一跃,委身于此或者拳脚相向,不如我们一起坐下来,聊聊,或者只是彼此静静的思考🤔,毕竟尼采作为哲学家,是很讲道理的。

佘天俊:看完加餐,最喜欢的是这句“我们两个是从哪个星球上一起掉落到地球上来的呢?”,仿佛能感觉到,这是一句有生命力的话,和尼采那一刻的真诚。 尼采可能是一个多元主义者,但不是一个相对主义者,否则就不会贬低基督教道德为“弱者的怨恨”。 相对主义是怎么样都可以,怎么样都对,多元主义是虽然答案是开放的,没有统一标准的答案,但必定有些是对的,有些是错的。忽然感觉,是不是人类在追求多元主义的过程中,忘记了初心,而仿佛觉得相对主义是一种更加多元主义的多元主义。从有一些生活值得追求,变成了任何方式的生活都值得追求。而后一种,似乎没有最基本的说服力。 实在论本身是一个视角主义的产物,而且是一种坏的视角主义,这起源于我们弱者心理,寻求世界的稳定性和确定性。作实在论的怀疑者,的确是需要更大的勇气和强健的思想。

笑自来:嘿嘿,以前在写文章的时候,对于参考的书籍以及音频的解读都认为是非常对的。

昨天听完《文言与白话》之后,想写一篇文章交作业,在写的过程中发现对于书中的内容还是有不同意见的。

对于先秦时代文言与白话比较接近,这个观点是依靠《尚书》中的一篇文章推出来的。我认为当时没有纸张,书写比较困难,很有可能留下来的也是文言。

在以前对于不同的视角没有感觉,现在习惯用多种视角去看待问题。

正午阳光:尼采的思想太过没有定性,而且又是反实在论,很多理论超前又极端,要求人们一起和尼采去思考,把自己想象为他的对话者,这种对话包含着保留、质疑和批评,让人在即将发疯的节奏中用特定视角去理解实在论,这也恰恰是尼采的特点。 这种混乱本身并不是对“真实的尼采”的背叛,而恰恰是他思想特质的体现。

仁小西:没有绝对的真相,但也不是随意作答。需要我们时刻克制且认真的面对人事物。 想来前两者,若真的有一定且绝对的真理,人类就会开始懒惰,依附在那个真理上,变成了毫无思想的零部件,然后让这个机器碾压所有生灵,再也不辩好坏。好在人类真的没有发现什么绝对真相,绝对真相只有在一个人的环境里会有,然而当他遇到了别人,他的世界就开始龟裂了,他的真相要么被瓦解要么被融合。所以才会有进步,世界就是在当我们自以为发现了某个真相时,突然拨动的一下琴弦,让我们发现真相远不及此。 若我们胡乱作答呢,亦陷入了相对主义。任何的思想,事件都会基于人类机体的保护机制而合理化,因此会有斯德哥尔摩综合症这样的病症出现。任何的理论都会有人为其站队,都会有人誓死反对。相对主义,会让我们暂时获得轻松,但是时间长了,思想就停滞不前了。因为不过是装下了一个个前人的定义而已,却无法发展,也不乏解决眼前的难题。 所谓人生和思想,得有勇气去直面问题,然后利用知识去理解问题,用思维去分析问题,用实践去解决问题。在这些步骤中,历史给我们勇气,科学给我们知识,哲学给我们思维,而认真且克制的态度才能让我们在实践的道路上开疆拓土。

依鸿:很惊悚,很纠结,然后释然。感觉老师的解释其实在把每一种极端都往回拉了一拉。是的,多元主义不是更好的解释吗?要包含保留,质疑和批评的思考和对话。这样才能理解尼采,但不必全部接受。尼采也没让我全部接受他的思想。

头发末梢的遗憾:反复读了很多遍,我一直在想,到底什么样的人适合读尼采呢?如果血气未定,没有精神准备之人去读,会不会容易陷入极端,陷入某种躁狂或者虚无抑郁?

刘擎老师建议我们跟尼采对话,和他一起思考,这个视角提供了很多可能,我可以平心静气地去思索,不必着急纵身一跃,或者给自己一个终极规划蓝图去实施,而可以在生活中去沉淀,去反思认可,在不确定性中边走边想。

川貝:尼采的确有趣,本质上是一个会修辞的怀疑论者,还是在用前人相似的思考回答着老问题,但就是有迷一般的煽动性。

至于霍金,刘老师和很多人一样,根据《大设计》中“基于模型的实在论”,将他划归到反实在论的阵营中去了。其实霍金更可能跟本就不在乎这个实在不实在的问题,他书中最核心论述的是,不论有没有这个实在性,不影响我们用科学实证的方法去不断深入地认识世界。我觉得书中最精彩的部分是对模型好坏评价标准的论述。

所以怀疑论问题其实和人生终极意义问题很像,都是不确定答案的永恒问题,这样的问题如果实在不舍得取消的话,不如就把它挂起来。因为我觉得,对每一个人类个体来说,重要的是人生,而不是人生意义,重要的是现实,而不是realism,这些漂浮于日常生活具象世界之上的概念和前提,很可能是真实人生的无效变量。

雅努斯:1、如果我们在所有的想法前加强尼采两个字就已经说明我们偏离了尼采的意思了。 2、佛说某某,即非某某,是名某某,思想必须透过语言和文字才能更快速的被人理解和接受甚至批判,但也就佛陀比较提倡一言不发讲佛经,让人自我参禅悟道,尼采不是佛陀,文字只要被写下来可能就已经丧失了思想的本意。这是一个无法破解的困局。 3、我们无需全然的接受尼采或者否定尼采,我们甚至不用管他是魔鬼还是天才,也许我们每个人心里都住着一个尼采,我更愿意把他视为一个离经叛道的随时对当下社会进行批判和反思的同行者就好。

半支烟:在《帝国的毁灭》这部影片中描绘了一个更加接近人类的希特勒。他的固执和偏执有着很多人都有的感觉,那种忠于自己的理念并要求所有人都做到。 我感觉,希特勒的这种笃定就是对尼采超人学说的信仰,然而这种信仰也正是来源于他偏执的性格。 然而这种信仰只是对尼采片面的理解,希特勒从来没有批评过他自己的信仰。他甚至都因此没有睁眼看过现实中的状况,在影片中非常好的表现了这一点。他在自己的理想中走向了尼采的反面。

我感觉你尼采在我们这个时代,最大的价值就是在于他的质疑精神。“从来如此便是对吗?”敢如此质疑的人越来越少了。 我们养成了越来越多的习惯,我们接受了越来越多的规则,我们服从了越来越多的命令,我们受到了越来越多的诱惑。我们却越来越少的去质疑。如同温水里的青蛙,在舒适中死去,甚至明知如此也觉得“这不也挺好么?” 尼采的烈性就在于,会让你自己觉得浑身难受想要改变,他迫使你思考。

白哈巴的夜:一、感悟:蔡元培当时的办学方针是“兼容并包”、“思想自由”八个字,我觉得老师也一样! 二、加餐第6讲《不是像尼采那样思考,而是“和尼采一起思考”》,要点摘录: 1)视角主义并不等于人们的思想就不可靠、不可信。这些基本的思维工具是普遍共享的视角,这带来了最低限度的确定性和稳定性。 2)不必接受尼采的所有观点,不是要像他一样思考,而是要和尼采一起思考:把自己想象为他的对话者,这种对话包含着保留、质疑和批评。

zy:你领略过悬崖,所以你不再害怕,像尼采一样去思考。

评论